推薦入試というと、「一般入試よりも楽そう」「内申点が良ければ大丈夫」といったイメージを持っている人も多いかもしれません。しかし実際には、推薦入試でも落ちるケースは少なくありません。

せっかくチャンスをつかんだのに、不合格となってしまうと本人はもちろん、保護者にとっても大きなショックになります。

では、なぜ推薦入試で落ちてしまうのでしょうか?

成績が足りていたのに…

面接もうまくできたはずなのに…

といった声が多く聞かれる中で、見落とされがちな“落ちる理由”がいくつか存在します。

この記事では、高校推薦入試で不合格になる主な原因や、意外な落とし穴、そしてそれらを避けるための具体的な対策法をわかりやすく解説します。

これから推薦入試に挑む中学生やその保護者の方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

定員割れでも落ちるケースと対策はこちらから

高校推薦入試とは?基本のおさらい

まずは、推薦入試の基本をしっかり押さえておきましょう。

「推薦」と一口に言っても、実はその中にはいくつかの種類があり、選考の仕組みや評価ポイントも異なります。

正しい理解が、準備の第一歩になります。

志望校の選び方完全ガイドはこちらから

推薦入試には大きく2種類ある

高校入試における推薦には、大きく分けて次の2つのパターンがあります。

① 公立高校の推薦入試

- 中学校の校長推薦などを受けて受験する

- 選考方法は、内申書・面接・作文(小論文)などが中心

- 一般入試とは別日程で行われ、合格すればその高校に進学する義務がある(専願)

② 私立高校の推薦入試(単願/併願)

- 単願推薦:合格すれば必ずその高校に進学することが条件

- 併願推薦:他校の受験も可能。一定の内申基準などがある

- 学校ごとに推薦条件・方式が大きく異なるので要注意

どちらの推薦も、学校からの推薦をもらうために「内申点(通知表の成績)」が一定水準に達していることが前提となります。

偏差値の仕組みはこちらから

推薦入試の評価ポイントは?

推薦入試では、学力試験よりも以下の要素が重視される傾向にあります。

- 内申点(中1〜中3の成績)

- 面接(態度、受け答え、志望理由など)

- 作文や小論文

- 活動実績や人柄(生徒会、部活動、ボランティアなど)

- 志望理由書・自己PR文

つまり、テストの点数だけで合否が決まるわけではなく、「人物評価」や「高校との相性」も重要な判断材料となります。

中学生の勉強スケジュールの立て方はこちらから

一般入試との違い

| 項目 | 推薦入試 | 一般入試 |

|---|---|---|

| 評価重視 | 内申・面接・作文など | 学力試験の点数 |

| 合格の決まり方 | 学校の推薦と面接等の総合評価 | 当日の点数勝負 |

| 実施時期 | 一般より早い(1月〜2月前半) | 多くは2月中旬以降 |

| 合格後の進学 | 原則として進学が義務(特に公立や単願推薦) | 合格しても辞退可能(複数合格可) |

このように、推薦入試は「人柄や準備の丁寧さ」「その高校に行きたいという熱意」がより強く問われる入試です。

だからこそ、しっかりとした準備が必要になりますし、「推薦=安全ルート」ではないということを理解しておくことが大切です。

内申点の高校入試への影響はこちらから

高校推薦入試に落ちる主な理由【5選】

「内申も足りていたのに、なぜ落ちたのか…?」

推薦入試で不合格になった生徒の多くが、こうした疑問や悔しさを口にします。

実は、推薦入試には点数だけでは測れない評価のポイントが多くあり、見落としがちな“落ちる原因”も存在します。

ここでは、推薦入試でよくある不合格の理由を5つに絞って解説します。

① 内申点が基準ギリギリ or 実は足りていなかった

推薦をもらうには、学校ごとに定められた評定(内申点)基準があります。

見た目には「クリアしている」ようでも、実際には基準ギリギリだったり、他の受験者と比較して見劣りする場合は不利になることも。

また、提出書類上では足りていても、面接での印象や志望理由書の内容が弱いと総合的に判断されて落とされるケースもあります。

高校受験にオススメの参考書・問題集はこちらから

② 面接での印象が悪かった

推薦入試では、ほとんどの学校で個人面接や集団面接が行われます。

ここでの受け答えが不自然だったり、声が小さかったり、志望理由が曖昧だと、どれだけ内申が良くてもマイナス評価を受けてしまいます。

また、態度や礼儀、表情なども含めてチェックされているため、面接対策を軽く考えていた人ほど落ちやすい傾向があります。

定期テストで点数が取れる人の勉強法はこちらから

③ 志望理由書・自己PR文の内容が浅い

推薦入試では、多くの学校で志望理由書や自己PR文の提出が必要です。

しかし、ありがちなミスとして「ネットで拾ったような内容」や「誰にでも当てはまる表現」をそのまま書いてしまうケースがあります。

高校側は“その生徒の熱意”や“学校との相性”を見たいと思っているため、内容が薄いと「本当にこの高校に来たいのか?」と疑問に思われてしまいます。

④ 推薦枠が少なく、競争率が高かった

推薦入試といっても、すべての受験者が合格するわけではありません。

特に人気校や進学校では、「推薦枠が少ない」「他の受験生のレベルが高い」といった理由で、落ちてしまうこともあります。

自分だけが推薦を受けているわけではないという事実を忘れてしまうと、落ちたときに余計にショックを受けてしまいます。

⑤ 学校や学科とのミスマッチ

志望理由が曖昧だったり、「なんとなく有名だから」「家から近いから」などの理由で選んでしまった場合、高校側から“本気度が足りない”と判断されることがあります。

また、志望する学科と生徒の実績や興味が一致していない場合も、ミスマッチとして不合格になることがあります。

これらの理由をしっかり押さえておくだけでも、推薦入試の対策はかなりしやすくなります。

次章では、さらに見落とされがちな“意外な落とし穴”について解説していきます。

意外と見落としがちな落とし穴

推薦入試で不合格になる理由の中には、生徒自身も「まさかそれが原因だったなんて…」と驚くような落とし穴もあります。

ここでは、事前に知っておくことで避けられる“盲点”をいくつかご紹介します。

「内申が足りていれば受かる」は思い込み

多くの生徒が「評定平均が基準を超えていれば大丈夫」と思いがちですが、内申はあくまで“最低条件”に過ぎません。

面接の内容、提出書類の完成度、態度や意欲などが合否を左右することもよくあります。

特に、推薦で集まる生徒は全員ある程度の内申は持っているため、その中で「この人を取りたい」と思わせるには+αの要素が必要です。

「先生が推薦してくれる=安心」ではない

学校の先生が「推薦を出すよ」と言ってくれても、それが合格を保証するわけではありません。

中学校側はできるだけ生徒の希望を叶えようとしますが、高校がどのように評価するかは別問題です。

推薦を出してもらった段階で安心してしまい、気が緩んでしまうと、面接や書類でマイナス評価を受けやすくなります。

オンライン大学受験コーチング塾のオススメ10選はこちらから

練習不足のまま面接本番へ…

「面接ぐらいなら大丈夫」「人と話すのは得意だから」と練習を怠ってしまう人も意外と多いです。

しかし、本番の面接は緊張感がまったく違い、準備不足だと想定外の質問に詰まったり、伝えたいことが伝わらなかったりします。

特に、最初と最後の印象(入退室・挨拶)で差がつくこともあるので、練習なしで挑むのは非常にリスクが高いです。

「指定校推薦」でも落ちることがある?

指定校推薦は大学入試に多い制度ですが、実は高校によっては指定校推薦的な枠(特定中学からの推薦)を使っていても不合格になるケースがあります。

また、私立高校の推薦入試でも、学校見学や説明会への参加の有無が評価に影響することも。

「一度も行ったことのない高校に志望理由を書く」のは、やはり説得力に欠けます。

学習管理系の料金が安いオンライン塾オススメ7選はこちらから

学校の雰囲気や方針との“相性”も重視される

高校側が「この生徒はうちの学校に合わないかも」と感じた場合、実力に問題がなくても不合格にするケースがあります。

これは、在学中にミスマッチで不登校になったりするリスクを避けるための判断でもあります。

面接や書類の中で、「学校の教育方針に共感している」「将来どうなりたいかがはっきりしている」などを伝えられると安心材料になります。

推薦入試=“人間性”や“学校とのマッチング”を重視する入試だからこそ、思い込みや油断が落とし穴になりがちです。

次章では、こうした失敗を防ぐための具体的な対策法をわかりやすく紹介していきます!

推薦入試で落ちないための対策法

推薦入試で合格するためには、内申点や書類だけに頼るのではなく、「総合的な準備」が不可欠です。

ここでは、よくある失敗を避けるための具体的な対策法を5つのポイントにまとめて解説します。

① 早めの内申対策と目標設定(できれば中2から)

推薦入試は中3の秋〜冬にかけて行われますが、評価される内申点は中1〜中3の成績すべてが対象になります。

「3年の成績だけ上げればいい」と思っていたら手遅れになることも。

特に中2の段階で志望校をある程度意識し、各教科で安定して4〜5を取れるように努力することが重要です。

定期テストだけでなく、提出物や授業態度も評価対象になる点にも注意しましょう。

オンライン大学受験コーチング塾のオススメ10選はこちらから

② 面接練習は“学校外の人”ともやっておく

面接は練習すればするほど上達しますが、慣れた先生との練習だけでは緊張感が足りないことも。

保護者や塾の先生、信頼できる大人など、別の人にお願いして模擬面接をしてもらうと、本番に強くなれます。

また、入退室の動きや姿勢、目線、声の大きさなどもチェックしてもらいましょう。

③ 志望理由書・自己PRは“添削→修正”を何度も

推薦入試において、志望理由書や自己PR文は「自分の想いを言葉で伝える」最大の武器です。

でも、書いて終わりにしてしまう人も多いのが実情。

必ず複数の大人に添削してもらい、改善点をフィードバックしてもらうことが大切です。

「あなたらしさが伝わるか?」「高校側の期待に応えているか?」という視点で見直しましょう。

④ 学校の先生とこまめに相談する

推薦を受けるには、中学校の先生の推薦=“バックアップ”が不可欠です。

日ごろから真面目に授業に取り組み、定期的に先生と進路相談を重ねておくことで、信頼を得やすくなります。

また、学校の推薦枠や過去の合格実績についても早めに情報を集めておくことで、現実的な進路設計が可能になります。

⑤ 推薦だけに頼らず、一般入試の準備も並行する

推薦入試は一発勝負。万が一に備えて、一般入試の勉強も並行して進めておくことが精神的な安心にもつながります。

合格発表後に「やっぱりダメだった…」となってから動き出すのでは遅すぎます。

もし推薦で合格すればラッキー、というくらいの気持ちで、一般入試を見据えた学力維持も忘れずに。

推薦入試は「人柄」や「意欲」が見られる分、自分自身をどう見せるかが問われます。

だからこそ、準備をしっかり重ねた人が強いのです。

次章では、もし落ちてしまったときにどう立ち直り、次のステップへ進めばよいのかについてご紹介します。

落ちても大丈夫。次のチャンスに向けてできること

推薦入試は“早期決着”が魅力の入試ですが、その分、落ちてしまったときのショックは大きく感じられます。

でも安心してください。推薦で落ちた=失敗ではありません。

ここからの行動が、その後の進路に大きく影響します。

この章では、不合格を受け止めたうえで気持ちを切り替え、一般入試に向けて前進するためのヒントをご紹介します。

① 落ちた理由を冷静に分析しよう

「なんで落ちたのか…」と感情的になってしまいがちですが、まずは不合格の原因を客観的に考えることが大切です。

- 面接でうまく話せなかった?

- 志望理由が浅かった?

- 書類の内容に自信がなかった?

推薦で落ちた経験は、自己分析の材料として活かせば、次の入試で確実に役に立ちます。

② 気持ちの切り替えが何より大事

落ち込んでしまうのは当然です。でも、いつまでも引きずっていては前に進めません。

ここで必要なのは、「推薦はダメだった。でも、ここから逆転できる!」という気持ちの切り替えです。

実際、推薦で不合格になった生徒が、その後の一般入試で志望校に合格するケースはたくさんあります。

むしろ、「悔しさをバネにできるかどうか」が合否の分かれ目になることも。

③ ここからが本番!一般入試への戦略を立てよう

推薦に向けて準備していた分、すでに内申や面接の対策はできている状態。

あとは、一般入試に向けた学力面の強化を集中して行うだけです。

- 苦手科目の洗い出し

- 過去問演習

- 時間配分の確認

- 模試の活用 など

ここからの1〜2ヶ月は、本気で取り組めば大きく伸びる“黄金期間”です。

無駄な焦りは不要。着実に一歩ずつ進みましょう。

④ 落ちた経験は“将来の武器”になる

推薦で落ちたことは、本人にとってはつらい経験かもしれません。

でもその経験は、次に同じような壁にぶつかったとき、立ち直る力となってくれます。

大学入試や社会に出たときにも、「あのとき推薦で落ちたけど、自分で乗り越えた」という経験は、あなたを支える“芯”になるはずです。

⑤ 周囲のサポートを活用しよう

保護者や先生、塾の先生など、周りの大人に相談することも大切です。

一人で抱え込まず、アドバイスを受けながら次のステップに進めば、安心感も得られます。

推薦入試はあくまで“通過点”。

高校生活はその先の3年間、そしてもっと先の未来にもつながっています。

だからこそ、たとえつまずいても、そこから立ち上がって進んでいく力こそが本当の合格につながります。

まとめ:推薦入試に落ちないために、今できることを確実に

高校推薦入試は、一般入試とは違って**「人柄」や「志望の熱意」が重視される特別なチャンス**です。

だからこそ、「推薦だから安心」と油断してしまうと、思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあります。

本記事では、以下のようなポイントを紹介してきました。

推薦入試に落ちる主な理由は…

- 内申点が基準ギリギリで不利になった

- 面接の印象や志望理由書の内容が弱かった

- 他の受験生との競争に負けてしまった

- 学校とのミスマッチがあった

- 意外な落とし穴(練習不足・思い込み・準備不足)も影響する

落ちないために大切な対策は…

- 早めの内申対策と日ごろの態度改善

- 面接練習と志望理由書のブラッシュアップ

- 学校や保護者とのこまめな相談

- 一般入試への備えを同時に進めること

推薦入試で合格できればもちろん嬉しいことですが、たとえ落ちたとしても、それで終わりではありません。

むしろ、そこから「本気の受験生」としてギアを上げられるかが、真の合格への分かれ道です。

高校受験は、自分の未来をつくる大切な一歩。

この記事が、推薦入試を控えるあなたにとって、安心と準備のヒントになれば幸いです。

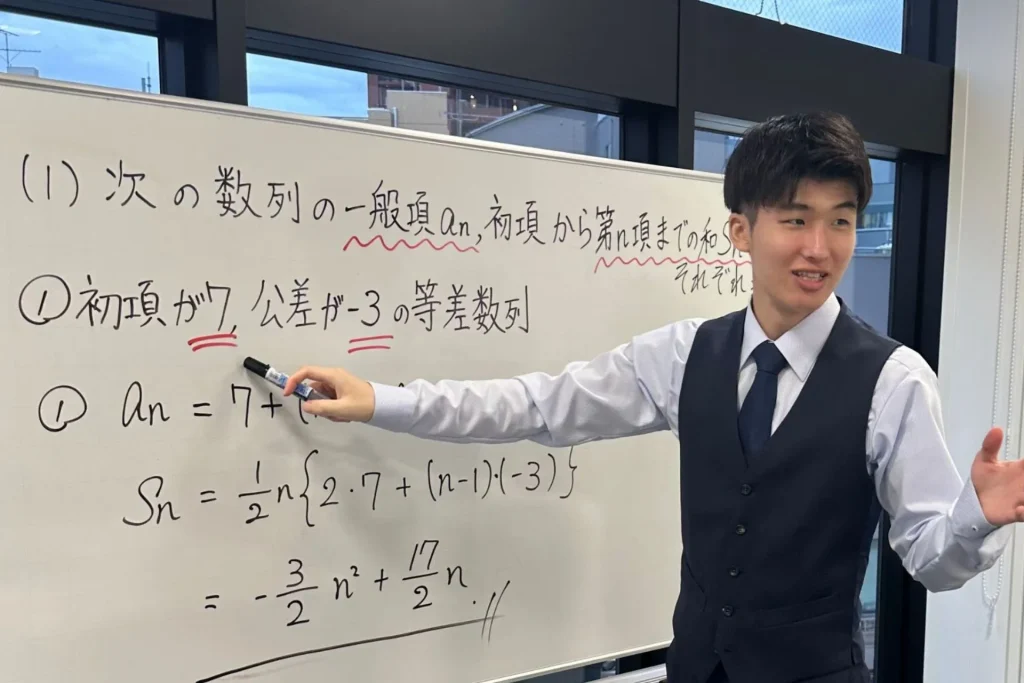

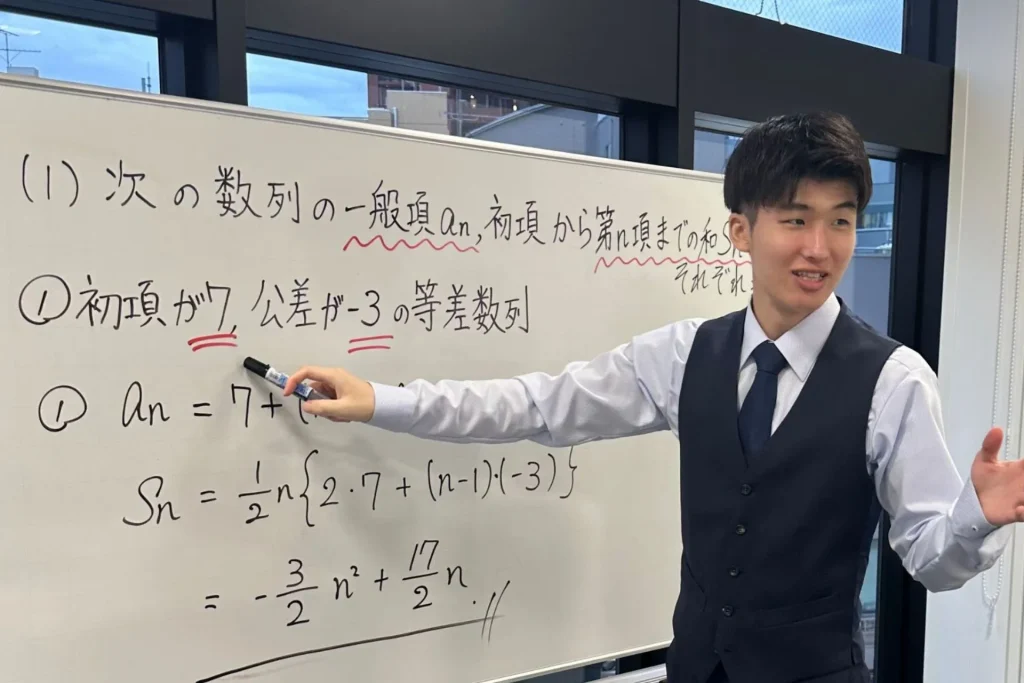

コーチング塾「ウィズスタディ」の

無料受験・学習サポート

大学受験をする方は、何から始めればいいかなど不安が沢山あると思います。

そこで、コーチング塾「ウィズスタディ」では受験生の方に向けた、無料受験相談や無料オンライン自習室の開放で、皆さんの受験をサポートしております!

「ウィズスタディ」とは?

ウィズスタディは「塾に通えない子供を0にする」という理念のもと、1科目9,800円〜と破格の料金で提供しています。

ただ、料金が安いだけでなく「予備校出身や現役医学生」などの優秀な講師陣が多数在籍しており、1日ごとの勉強計画立てや毎日の学習フィードバックなど手厚いサポートで、難関の志望校でも逆転合格が目指せます!

勉強計画

学習管理

オンライン自習室

進捗確認テスト

1対1の

個別授業

再テスト

(特訓部屋)

24時間

解説聞き放題

計画の

戦略面談

勉強法等

聞き放題

単語帳プレゼント

過去問の提供

年間計画

無料オンライン自習室(24時間)

- 他の受験生を見てモチベーションが上がる

- 家でも集中して勉強できるようになる

- 勉強時間が増える

- 24時間できるので、深夜でも追い込める

月間150人以上が登録するオンライン自習室!

「高校受験・大学受験に向けた勉強」や「資格試験に向けた勉強」など様々な勉強用途としてご活用いただけます。

興味のある方は下のボタンからご応募ください。

入室の条件

・中学生〜社会人の方

・勉強している手元を映せる方。

無料受験相談サポート

- 志望校が決まる

- 目標から逆算して勉強が進められる

- 同級生より早く対策が始められる

志望校は早く決めれただけ、他の受験生と差がつきます。

ただ、目標や夢がない方にとっては、非常に難しいことだと思います。

そこで、夢の見つけ方から、自分のなりたい将来に最適な志望校選びまで、トータルでサポートします。学校の先生に相談しにくい方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。