学歴フィルターって本当にあるの?

大学の序列って、今でも就職に関係あるの?

近年、「大学序列」や「学歴ピラミッド」という言葉が再び注目を集めています。

少子化や大学数の増加によって大学入試のハードルが一部で下がる中、“どの大学に入るか”が将来に与える影響は今なお大きいと感じている人は少なくありません。

特に、高校生や保護者・就活生にとっては、

- 偏差値で見た大学のレベル差

- 社会や企業からの「学歴による見られ方」

- 有名企業への就職実績や“学歴フィルター”の実態

などが気になるポイントではないでしょうか。

料金が安い!勉強計画を立ててくれるオンライン塾オススメはこちら

なぜ今、大学序列を知る必要があるのか?

「序列」や「ピラミッド」という表現にネガティブな印象を持つ人もいるかもしれません。

しかし、進路選択・入試対策・就職活動の現場では、明確に“大学間の差”が存在しているのが現実です。

- 就職先の質や選択肢の幅

- 社会的なブランド力・信頼度

- OB・OGのネットワークや学閥

- 企業の採用フィルターや学歴による待遇差

こうした側面を冷静に理解しておくことは、将来後悔しないためにも非常に大切です。

本記事の目的

本記事では、偏差値・就職・社会的評価という3つの視点から、現在の日本における“大学序列”を客観的に整理してご紹介します。

- 最新の偏差値によるピラミッド構造

- 学歴フィルターが働きやすい業界

- 地域別や大学群別の評価傾向

- 序列の「限界」と「正しい活用法」

などを網羅し、「大学選び」「進路戦略」「就活対策」のヒントになる内容をお届けします。

「大学序列」はただのランク付けではなく、“情報”として知っておくべき現実です。

その上で、自分に合った進路を主体的に選ぶために、この記事をお役立てください。

大学序列とは何か?なぜ今も意識されるのか

大学序列=“学力・ブランド・社会評価”の非公式なヒエラルキー

「大学序列」とは、大学を入試の難易度・学歴ブランド・就職実績・社会的評価など複数の基準で階層的に分類する考え方です。

学校教育法などで公式に決まっているものではありませんが、受験生・保護者・企業・社会の中で“暗黙の共通認識”として存在しています。

たとえば次のような見方は、序列意識の表れです。

- 「東大・京大が別格だよね」

- 「MARCHと関関同立は同じくらい?」

- 「地元国公立は悪くないけど、東京の有名私大の方が強いかも」

- 「日東駒専?Fラン?」

これらはすべて、大学間の“相対的な立ち位置”を判断しようとする意識=大学序列そのものです。

序列の基準は1つではない

大学の評価軸は一つではありません。

以下のような目的や文脈によって“序列”の基準は変わります。

| 評価の視点 | 主な序列基準 |

|---|---|

| 入試難易度(偏差値) | 進学校・塾業界が重視/進学率・合格実績に影響 |

| 就職実績・学歴フィルター | 企業や人事担当者が重視/特に大手・総合職採用で影響大 |

| 研究力・学術分野 | 教員・大学院生・研究者が重視/論文数・科研費など |

| 世間的ブランド・知名度 | 一般社会が重視/イメージ・学閥・マスコミ露出など |

そのため、「〇〇大学が上」「△△大学は下」と一概には言えません。

しかし、受験や就職といった“進路に直結する場面”では、ある程度の“共通ヒエラルキー”が確かに存在しています。

「今どき序列なんて…」と思っていても

SNSなどでは「大学序列なんて気にするな」「学歴なんて関係ない」という意見も見られます。

たしかに個人の能力や努力次第で活躍できる時代になっていますが、以下のような場面では依然として学歴が影響する現実があります。

- 新卒就活でのエントリー時点の“足切り”

- OB訪問・推薦枠・インターンの紹介制度

- 国家公務員・大手金融・商社などの出身大学傾向

- 親世代・親族からの評価・期待

つまり、「序列に振り回される必要はないが、無視するのも損」なのです。

知っておくことで“戦略的な選択”ができる

大学序列を理解しておくことで、以下のような意思決定が戦略的に行えます。

- 自分に合ったレベルの大学選び

- 将来の就職先を見越した受験校選定

- 合格後に狙うべきキャリアや業界の絞り込み

- 学歴が効きやすい・効きにくい業界の見極め

あくまで序列は“ツール”として活用すべきものであり、自分の人生を縛る「価値の優劣」ではありません。

偏差値ベースで見る大学序列ピラミッド

大学序列を語るうえで最もわかりやすく使われるのが「偏差値」です。

ここでは、最新の偏差値情報(2025年度入試基準)をもとに、大学をおおまかに5つの階層に分類してご紹介します。

最上位層(偏差値70〜)

東京大学・京都大学・国公立医学部(医学科)・一部の私立医学部

- 入試難易度:全国トップレベル

- 合格者の多くが学年上位1%以内

- 官僚・法曹・研究者・医師などを目指す生徒が中心

- 就職・進学・世間評価すべてにおいて別格のポジション

東京大学、京都大学、東京医科歯科大(医学部)、大阪公立大(医学部)、私立では慶應義塾大学医学部など

中上位層(偏差値58〜64)

MARCH・関関同立・筑横千広・地方旧帝大下位学部

- 首都圏・関西圏の就職において“学歴フィルター通過層”

- 地方旧帝と有名私大上位学部が同格レベルとして並ぶことも多い

- 教員・公務員・大手企業に一定の実績あり

明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学(=MARCH)

同志社大学、立命館大学、関西学院大学、関西大学(=関関同立)

筑波大学、横浜国立大学、千葉大学、広島大学(=筑横千広)

中堅層(偏差値50〜57)

偏差値非公開・Fラン扱いされる大学群

- 受験者数減少により偏差値が算出されない大学も多い

- 一部で推薦・AO入試偏重により一般選抜が形骸化

- 大学としての魅力はあるが、学歴ブランドとしての評価は低め

入試難易度よりも個別支援・専門教育・環境面での特色重視型

一部には偏差値では測れない高就職率の専門職大学も存在

序列はあくまで“目安”、でも知らないと損することも

大学序列は「絶対的な価値の上下」ではありませんが、

以下のような場面では、事実として“序列”が活用されていることも確かです。

- 就職活動での書類選考(学歴フィルター)

- 教育業界での偏差値ランキング

- 社会的イメージやブランド価値

- 学費や奨学金、大学入試改革に関する格差

就職実績から見る大学序列|企業が注目するポイントとは

大学の序列は、偏差値だけでは語りきれません。

特に将来を考える上で大切なのが「就職実績」です。

どの大学から、どんな企業・業界に就職しているかは、その大学の評価やブランド力を最も端的に示す指標の一つです。

大手企業への就職は「大学名」がモノを言う世界

経団連加盟の大企業や有名企業の総合職採用では、今でも**「学歴フィルター」**が存在すると言われています。

たとえば以下のような傾向があります。

| 企業・業界 | 出身大学に偏りがある例 |

|---|---|

| メガバンク(三菱UFJ・三井住友など) | 旧帝大・早慶・MARCH上位が中心 |

| 総合商社(伊藤忠・三菱商事など) | 東大・京大・一橋・早慶が多数 |

| 国家公務員・官庁 | 東大・京大・一橋・地方旧帝が中心 |

| 大手マスコミ・広告代理店 | 早慶・上智・MARCHに偏る傾向 |

| 地方公務員・地銀・地場企業 | 地方国公立・中堅私大が活躍 |

就活市場で見られているのは「個人」ではなく「属性」

多くの企業では、書類選考やエントリー段階で、「所属大学による足切り」=学歴フィルターを設けているケースがあります。

これは、「出身大学≒学力や思考力の目安」として見なされているためであり、人事担当者にとっては数千件の応募者を処理するための効率化手段でもあるのです。

たとえば、

- 「MARCH以上」

- 「日東駒専以下は全員お祈り」

- 「旧帝大は全通し」 といったルールが、企業によって“暗黙の基準”として設定されていることも。

といったルールが、企業によって“暗黙の基準”として設定されていることも。

大学の就職支援体制や学閥も影響する

大学によっては、以下のような“プラスαの支援”が序列に影響しています。

- OB・OGのネットワーク(学閥)の強さ

- キャリアセンターのサポート体制の充実度

- 大手企業とのパイプ(大学推薦・インターン連携)

- 業界別対策講座の充実(公務員・教員・医療など)

特に早慶・MARCHクラス以上になると、インターンや説明会への“大学限定枠”があることも少なくありません。

地元就職なら地方国公立が強いケースも

大都市圏での就職では「大学序列=就職力」に直結しやすいですが、地方においては「地元国公立大学>有名私大」という評価を受ける場面もあります。

- 地銀、地方自治体、地元企業は“地元枠”重視

- 教員・公務員志望者には教育系の地方国立が有利

- 「Uターン・Iターン就職」では“大学名より実績”が重視される

まとめ:大学序列は、就職にも明確に影響している

- 総合職・大手・上場企業を目指すなら「大学ブランド」は無視できない

- 地域密着型・実務型の就職なら、偏差値より実力とサポート体制

- 就活で不利を避けるには、大学の“ネームバリュー”と“サポート体制”の両方を確認することが大切

世間のイメージで見る大学序列|「学歴ブランド」はまだ存在する?

「学歴なんて関係ない」「大学名より中身が大事」

SNSやメディアでは、そんなポジティブな言葉を目にすることも増えてきました。

しかし一方で、進学・就職・人間関係などあらゆる場面で“大学名”による見られ方があるのも事実です。

ここでは、社会や世代ごとに異なる「大学序列のイメージ」と、その影響について見ていきます。

SNS・ネット掲示板での大学序列観

X(旧Twitter)やYouTube、5ちゃんねるなどでは、大学に関する「イメージ評価」や「序列ネタ」が頻繁に投稿されています。

代表的なのが、「大学群(だいがくぐん)」による分類です。

- 旧帝大(東大・京大・阪大など)

- 早慶上理(早稲田・慶應・上智・東京理科大)

- MARCH(明治・青学・立教・中央・法政)

- 関関同立(関西・関学・同志社・立命館)

- 日東駒専、産近甲龍、Fランなど

ネット上ではこれらを「ピラミッド」や「Tier(ティア)表」としてまとめた画像が拡散され、“大学のイメージ格差”が可視化されているのが現状です。

親世代・上の世代に根強く残る「学歴=安心」の価値観

特に保護者世代(40〜60代)にとって、学歴は社会的ステータスの一部として認識されてきました。

- 「MARCH以上なら安心」

- 「早慶なら就職に困らない」

- 「無名大学じゃ恥ずかしい」

というような価値観が、進路選択の場面で無意識に子どもへ影響を与えることもあります。

“良い大学に行ってほしい”という親心の裏に、ブランドへの信頼や見栄が含まれているケースも少なくありません。

教育業界・塾・予備校でも“大学序列”は前提となっている

多くの塾や予備校では、大学を「レベル別・偏差値別」で分類して指導戦略を組み立てるのが一般的です。

模試の帳票や合格判定資料でも、MARCH、日東駒専、旧帝大といった区分が当然のように使われています。

また、進学校では「旧帝大・早慶〇名合格」という実績が学校のブランドや人気に直結するため、序列の存在はむしろ教育現場で最も明確に認識されています。

「序列」を意識して動くのは企業の人事も同じ

多くの企業では、採用段階で大学名に基づく序列を意識しています。

学歴フィルターを公式に認める企業はほとんどありませんが、

以下のような“見えない選別”が行われていることはよく知られています。

- エントリー時点での大学別足切り

- 面接官による「印象フィルター」

- 配属や昇進での差(実績あり)

このように、大学名による“世間的なイメージ”は、個人の努力や資質に先行してしまう場面が今なお存在しています。

だからこそ「序列を理解し、戦略的に使う」ことが大事

大学序列の存在を否定するのではなく、「どう見られるか」を理解したうえで、どう振る舞うか・どんな道を選ぶかが今後ますます重要になります。

- 就職で有利になる学部や資格を選ぶ

- ネームバリューのある大学を滑り止めに活用する

- 序列より中身重視の業界を狙う

- 大学名に頼らず、インターンや資格で逆転する

こうした“学歴を活用する思考”が、現代の受験やキャリア形成では求められているのです。

大学序列は変わる?今後の注目大学と動き

「大学序列は固定されたもの」と思われがちですが、実は近年、序列の構造自体が少しずつ変化し始めています。

背景にあるのは、少子化・教育改革・大学統合・就職市場の変化など、時代の流れによる大学の立ち位置の変動です。

ここでは、大学序列に影響を与えている最新のトピックや、今後注目される動きを紹介します。

トピック①:東京工業大学×東京医科歯科大学の統合で誕生した「東京科学大学」

2024年、東京工業大学と東京医科歯科大学が統合し、「東京科学大学」が誕生しました。

これは国立大学同士の大型統合としては異例であり、序列構造にインパクトを与える出来事です。

- 東京医科歯科大の「医療系トップ」と東工大の「理工系トップ」が合体

- 東大・京大に次ぐ“第3の最上位大学”としての存在感が増す

- 医療×科学×工学の融合により、今後の研究・企業連携が強化される可能性

将来的には、“東大・京大・東科大”の3強構造になるという見方もあります。

トピック③:地方国公立大学の評価がじわじわ上昇中

近年、首都圏の受験生の中にも「地元国公立大学志向」が高まっています。

その理由は以下の通りです:

- 学費が安く、奨学金制度が手厚い

- 大学間連携(例:静岡・山形・新潟などの“地方中核大”)の強化

- 就職において地元企業・自治体との結びつきが強い

この動きにより、「地方国公立大学≧中堅私大」という評価が、一部で逆転し始めています。

トピック④:リスキリング・探究学習・PBL重視へ

大学教育そのものも変化しています。

いま重視されているのは以下のようなキーワードです:

- 探究・探求型授業(主体的学び)

- PBL(Project Based Learning)

- データサイエンスやAI系の新学部創設

- リスキリング(社会人の再学習)対応としての通信制・オンライン学習の強化

これにより、伝統的な偏差値評価に頼らず、「特色・教育内容・出口実績」で選ばれる大学」が序列に食い込む可能性も出てきています。

まとめ:序列は不変ではない。変化を捉えた選択が重要に

- 旧来の「偏差値序列」だけでなく、就職・学びの中身・将来性まで見て判断する時代

- 統合・再編・教育改革により、「大学の格」が変わることは十分にあり得る

- 「大学名」ではなく、「学部名」「学科内容」「教育実績」で序列を見直す視点が必要

まとめ|大学序列に縛られず、正しい情報と選択を

ここまで、偏差値・就職実績・世間的評価などさまざまな観点から、大学序列の実態を解説してきました。

たしかに、大学によって社会からの評価や就職での有利不利があるのは事実です。

そして多くの場合、「大学名=学歴ブランド」として扱われる場面もまだ多く存在します。

序列は“現実”として知っておくべき

- 受験戦略を立てる際に、自分の現状と目標との距離を客観的に知るため

- 就職で不利にならないよう、大学ごとの実績や企業の見方を理解するため

- 自分に合った大学群・学部を絞り込むため

序列は、自分の進路や将来設計を考える上で重要な“判断材料”のひとつになります。

知らないまま進路を決めてしまうのは、むしろリスクが高いといえるでしょう。

でも、大学序列が「人生のすべて」ではない

とはいえ、大学の序列はあくまで“過去の入試偏差値や平均実績”の集合体であり、あなた自身の能力・将来性・行動力を測るものではありません。

- 同じ大学でも、就職先・スキル・人間関係の築き方で大きく差がつく

- 序列が高くても、自分に合っていない学びや環境では力を発揮しにくい

- 序列が低くても、専門性や熱意で逆転できる時代になっている

大学名だけでなく、「何を学び、どう活かすか」こそが最終的な評価につながるという視点も忘れてはいけません。

あなたにとって“価値ある大学”を選ぼう

- 自分の得意・好きと大学の教育内容がマッチしているか?

- 卒業後のキャリアにつながる実績・支援体制があるか?

- 数字や偏差値だけでなく、「ここで4年間を過ごしたい」と思える場所か?

大学選びの最終的なゴールは、「自分が納得できる未来につながる場所を選ぶこと」です。

序列を知ることで見える現実と、あなた自身の軸。その両方を大切にしてください。

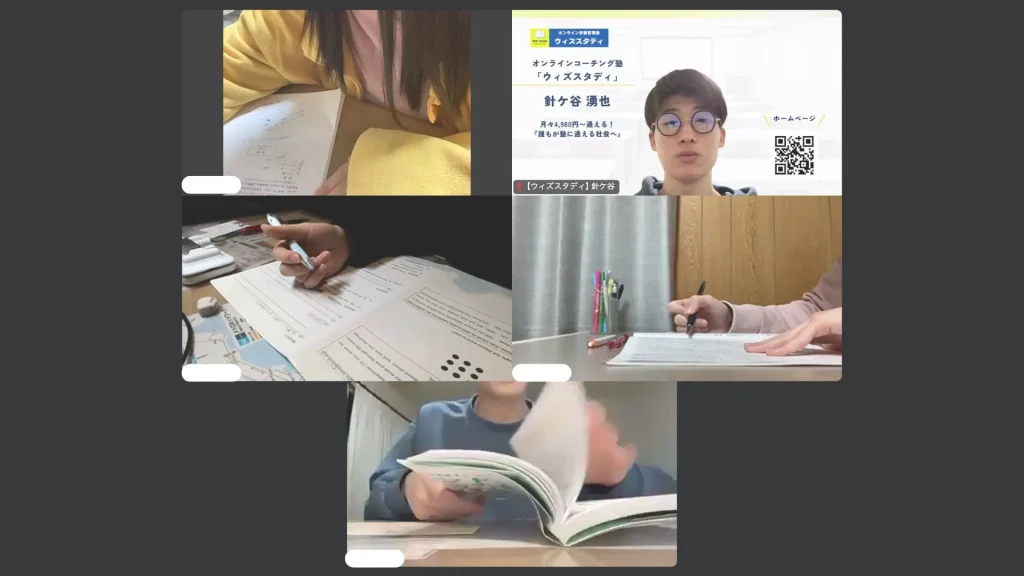

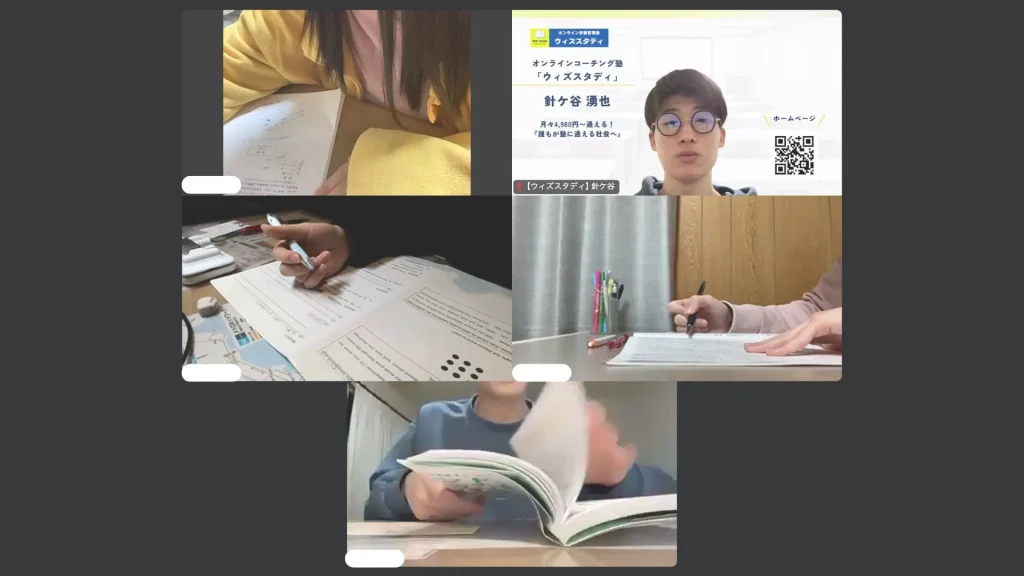

コーチング塾「ウィズスタディ」の

無料受験・学習サポート

大学受験をする方は、何から始めればいいかなど不安が沢山あると思います。

そこで、コーチング塾「ウィズスタディ」では受験生の方に向けた、無料受験相談や無料オンライン自習室の開放で、皆さんの受験をサポートしております!

「ウィズスタディ」とは?

ウィズスタディは「塾に通えない子供を0にする」という理念のもと、1科目9,800円〜と破格の料金で提供しています。

ただ、料金が安いだけでなく「予備校出身や現役医学生」などの優秀な講師陣が多数在籍しており、1日ごとの勉強計画立てや毎日の学習フィードバックなど手厚いサポートで、難関の志望校でも逆転合格が目指せます!

勉強計画

学習管理

オンライン自習室

進捗確認テスト

1対1の

個別授業

再テスト

(特訓部屋)

24時間

解説聞き放題

計画の

戦略面談

勉強法等

聞き放題

単語帳プレゼント

過去問の提供

年間計画

無料オンライン自習室(24時間)

- 他の受験生を見てモチベーションが上がる

- 家でも集中して勉強できるようになる

- 勉強時間が増える

- 24時間できるので、深夜でも追い込める

月間150人以上が登録するオンライン自習室!

「高校受験・大学受験に向けた勉強」や「資格試験に向けた勉強」など様々な勉強用途としてご活用いただけます。

興味のある方は下のボタンからご応募ください。

入室の条件

・中学生〜社会人の方

・勉強している手元を映せる方。

無料受験相談サポート

- 志望校が決まる

- 目標から逆算して勉強が進められる

- 同級生より早く対策が始められる

志望校は早く決めれただけ、他の受験生と差がつきます。

ただ、目標や夢がない方にとっては、非常に難しいことだと思います。

そこで、夢の見つけ方から、自分のなりたい将来に最適な志望校選びまで、トータルでサポートします。学校の先生に相談しにくい方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。