東北大学現役合格を目指す君へ

私は東北大学に現役合格をしました。当時は、「どうすれば効率的に勉強できるのか」「何を優先すれば良いのか」と迷いながらも、自分なりに工夫を重ね、最終的に目標を達成することができました。この記事では、私自身が実際に取り組んだ勉強方法やスケジュールをベースに、受験生の皆さんが役立てられる内容を具体的にお伝えします。

東北大学の現役合格を目指す道のりは決して簡単ではありません。しかし、適切な計画と効率的な勉強方法を実践すれば、そのハードルは確実に低くなります。特に、現役生にとっては、学校行事や部活動との両立も求められるため、限られた時間をいかに有効に使うかが重要です。そこで私は「効率性」を重視し、短期間で成果を出せる方法を模索しました。

この記事を通じて、現役合格を目指す皆さんが一歩でも前進できるよう、具体的な勉強スケジュールや効率的学習テクニックを共有していきます。「努力の方向性を間違えない」ことこそが合格への近道です。この記事が、あなたの受験生活を変えるきっかけとなることを願っています!

東北大学現役合格を実現するための「勉強の基本戦略」

現役合格を目指すなら、まずは「正しい戦略」を立てることが重要です。ただ闇雲に勉強するのではなく、具体的な目標と計画を持つことで、効率よく結果を出せます。ここでは、東北大学合格に向けた勉強の基本戦略を解説します。

ゴールを明確にする

ゴールを明確にすることは、受験勉強のスタート地点です。目指す東北大学の学部・学科の志望理由を自分の中で明確にしましょう。「なぜこの学部なのか」「将来どんなことをしたいのか」を考えることで、モチベーションを維持しやすくなります。

志望→東北大学教育学部

理由→東北大学で教育格差について学び、どうすれば格差を是正することができるのか知りたいから

次に、東北大学の受験科目と配点をしっかり把握します。どの教科が重要なのかを知ることで、勉強の優先順位が見えてきます。私の場合だと、英語・数学・国語の三科目が二次試験の科目であるため、この三科目が重要になってきます。そのため、この三科目を特に重点的に勉強する必要があることを認識しました。

さらに、自分の得意科目と苦手科目を分析することが必要です。模試の結果や学校の定期考査をもとに、苦手科目をリストアップして克服計画を立てましょう。同時に、得意科目は確実に高得点を取れるように磨きをかけていきます。この得意科目が、本番での強力な武器になります。得意科目が英語だった私は、共通テストでは9割以上は必ずとれるように、2次試験では7割以上取れるようにしました。

時間の使い方を見直す

勉強時間の確保が重要なのは言うまでもありませんが、1日は誰にとっても24時間しかありません。だからこそ、「どのように時間を使うか」が合格の分かれ目になります。

まず、1日の中で無駄になっている時間を洗い出しましょう。例えば、何気なくスマホを見ている時間や、ダラダラとテレビを観ている時間を削れば、1日30分~1時間は追加で勉強時間を確保できるはずです。その時間を、暗記科目の復習や苦手分野の克服にあてれば、勉強時間を十分に確保することができます。

次に、通学時間やスキマ時間を活用します。例えば、電車通学の時間に英単語帳を読む、理科や社会の一問一答形式の問題を解くなど、スキマ時間をフル活用しましょう。この積み重ねが、本番で大きな差を生むポイントになります。スキマ時間での勉強用に、スマホアプリや小型の問題集を持ち歩くのもおすすめです。

また、夜遅くや早朝の時間帯に集中して勉強する方法もありますが、自分の生活リズムに合った時間帯を見つけることが大切です。朝型・夜型、どちらが自分に合うかを試しながら、最適なスケジュールを作りあげていきましょう。私の場合は、部活が忙しく、放課後は集中力に欠けるため、1時限目の1時間前にはっ学校に行って1時間勉強時間を確保する、というルーティンを作っていました。

このように、ゴールを明確にし、時間を効率よく使うことが現役合格への第一歩です。この基本戦略を土台に、次のステップである「具体的な勉強スケジュール作り」に進んでいきましょう!

現役合格を叶える勉強スケジュールの組み方

効率よく勉強するためには、全体の計画を立ててから、細かなスケジュールに落とし込むことが大切です。ここでは、高校3年生の1年間を見通した勉強の大枠と、月間・週間の具体的なスケジュールの作り方について解説します。

年間スケジュールの大枠を作る

まず、高校3年生の1年間を以下の4つの時期に分けて計画を立てます。それぞれの時期に何を重点的に行うべきかを把握することが重要です。

春(4月~6月):基礎固め

この時期は、受験勉強の基盤を固める重要な期間です。各科目の基礎を徹底的に見直し、不足している部分を補強しましょう。具体的には、英単語や基本公式の暗記、数学や理科の基礎問題集の反復練習に重点を置くことがポイントです。基礎が不十分なままだと、夏以降の応用問題に挑む際に苦労することは避けられません。このため、今のうちにしっかり基礎固めをしておくことが、後の成績向上につながります。また、学校の授業や模試を積極的に活用し、現在の自分の学力や課題を把握することも大切です。

さらに、学校の授業進度が社会や理科の全範囲を終えるのが秋や冬になる場合、効率よく受験勉強を進めるためには、夏休みまでに自分で全範囲を先取りするのが理想的です。今の時期から学校の進度より一歩先を進む学習を始めることで、理科や社会の知識をより計画的かつ着実に定着させることができます。こうした先取り学習によって、余裕を持って復習や応用問題に取り組む時間が確保できるため、本番に向けた準備を万全に整えることが可能になります。この先取りの努力こそが、受験成功への大きなアドバンテージとなるでしょう。

夏(7月~8月):弱点克服と演習量を増やす

受験の「勝負の夏」がやってきました。この期間は、成績を一気に伸ばすチャンスです。私は夏休み中、共通テストの試行調査や後日実施分を含めた過去問8年分、さらに2次試験の過去問を7年分徹底的に解きました。この膨大な演習を通して、自分の苦手分野だけでなく、「理解したつもり」だった部分の見落としや、問題の出題傾向、解答のコツを深く掴むことができました。大量の問題演習をこなしたこの夏が、成績向上の大きなターニングポイントだったと実感しています。

また、演習で浮き彫りになった苦手科目や弱点には重点的に取り組み、夏の終わりには「ここは得意!」と胸を張れる分野を増やすことに注力しました。このように、夏の勉強は単なる問題演習にとどまらず、自分の弱点を克服し得意分野を築く絶好の機会となりました。夏休みを充実した学びの期間に変えることで、確かな成長を実感できるはずです!

秋(9月~11月):応用問題に集中

この時期は、夏の勉強を通じて基礎を固めた上で、応用力を養う重要なフェーズです。夏休みの努力を振り返り、自分の苦手分野を徹底的に克服することに注力しました。特に、2次試験で問われる科目と共通テストの弱点科目を集中的に学習。具体的には、英語では毎日1長文を精読し、数学ではさまざまな大学の苦手分野の問題に1日5問取り組むことで応用力を磨きました。国語では、古典の問題を2日に1問解くなど、継続的かつ計画的な学習を進めました。

夏休みの学習の成果として、共通テストだけに偏ることなく、余裕を持って2次試験対策に取り組むことができました。また、模試の結果を活用し、自分の強みと弱みを再確認しながら学習計画を随時見直しました。これにより、計画的かつ効率的に学力を伸ばし、より実践的な試験対策を進めることができたのです。

冬(12月~試験直前):総仕上げ

共通テスト直前のこの時期は、これまでの学習の集大成として総仕上げに取り組む重要なフェーズです。本番を意識した模試や予想問題を活用し、実戦さながらの練習を繰り返しましょう。特に時間配分を意識することが鍵です。おすすめの方法は、大問ごとに時間制限を設け、試験時間の8割程度で解き終える訓練をすること。これにより、本番での時間的な余裕を確保できます。共通テストは時間との勝負であり、試験当日の緊張も加わるため、通常以上のパフォーマンスを求められる練習が重要です。練習段階から120%の力を発揮する心構えで臨むと、本番でも安定した得点力を発揮できるでしょう。

また、最後の最後まで苦手分野の克服を諦めずに取り組むことが得点力を底上げする秘訣です。この時期の粘り強い復習が、試験本番で大きな差を生み出します。自信を持って本番に挑むために、目の前の課題を丁寧に仕上げましょう!

月間・週間スケジュールの具体例

年間スケジュールを基に、月間・週間スケジュールを立てていきます。以下は実践的なスケジュール案です。

月間スケジュール

月初めに「この月に達成したい目標」を明確に設定することが成功への第一歩です。例えば、「英単語帳を一冊完全に仕上げる」「数学の参考書の〇章をすべてマスターする」など、具体的で達成可能なゴールを掲げましょう。これにより、日々の勉強の指針が明確になり、モチベーションを保ちやすくなります。

月末には、目標達成度をしっかり振り返り、進捗状況を確認。上手くいった点と改善すべき点を見極めて、次の月の学習計画に反映させましょう。さらに、毎週末には進捗をこまめにチェックし、必要に応じて計画を微調整することで、無駄なく効率的に学習を進められます。目標設定→実行→振り返り→改善というサイクルを回すことで、着実に力を伸ばし、志望校合格へ近づいていきましょう!

週間スケジュールの具体例

平日:授業と自主学習で効率よく学力アップ

学校の授業に加えて、毎日最低5時間の自主学習時間を確保します。計画的に取り組むことで、全科目のバランスよく力を伸ばします。

- 朝(1時間):英語

一日のスタートは英語から。単語暗記と長文読解で基礎力と応用力を強化します。 - 昼休み(30分):理科 or 社会

スキマ時間を活用して、暗記がメインの理科・社会の復習を行い、知識を定着させます。 - 放課後(2時間):苦手科目の克服

苦手科目にじっくり取り組む時間を確保。理解を深め、苦手を着実に克服します。 - 放課後(1.5時間):数学

計算や公式の応用を徹底練習。得点力を磨きます。 - 放課後(1時間):国語

古典や現代文の読解練習を重ね、安定した得点源を作ります。

休日:10時間集中で弱点克服と総復習

時間に余裕のある休日は、苦手分野を重点的に学びつつ、全体の見直しも行います。

- 午前中(4時間):数学・英語

集中力の高い午前中に主要科目を集中的に取り組み、得点アップを目指します。 - 午後(3時間):苦手科目克服

苦手科目をじっくり分析し、徹底的に対策を講じます。 - 午後(2時間):国語

古文や漢文の読解、現代文の要点把握に取り組み、着実な成長を実感します。 - 午後(1時間):全体の復習

その週に学習した内容を振り返り、記憶をさらに深める復習タイムを設けます。

記憶を定着させる鍵は「反復学習」!

学んだ内容を長期間忘れないためには、適切なタイミングでの復習が欠かせません。一度勉強したことを、3日後・1週間後・1か月後という間隔で復習することで、記憶は確実に定着します。この「黄金リズム」を学習スケジュールに取り入れることで、勉強の効率が飛躍的に向上します。

復習を繰り返すことで知識が脳に深く刻まれ、忘れにくくなるだけでなく、より短い時間で内容を思い出せるようになります。時間を無駄にせず、最大限の効果を得るために、このメソッドをぜひ活用してみてください!

勉強スケジュールを立てる際のポイントは、「無理のない計画」と「柔軟な調整」です。計画が完璧でなくても、続けていく中で改善していけば問題ありません。このように、年間→月間→週間とスケジュールを具体化し、目標を一つひとつクリアしていくことで、現役合格にぐっと近づけるでしょう!

効率的な勉強術:科目別アプローチ

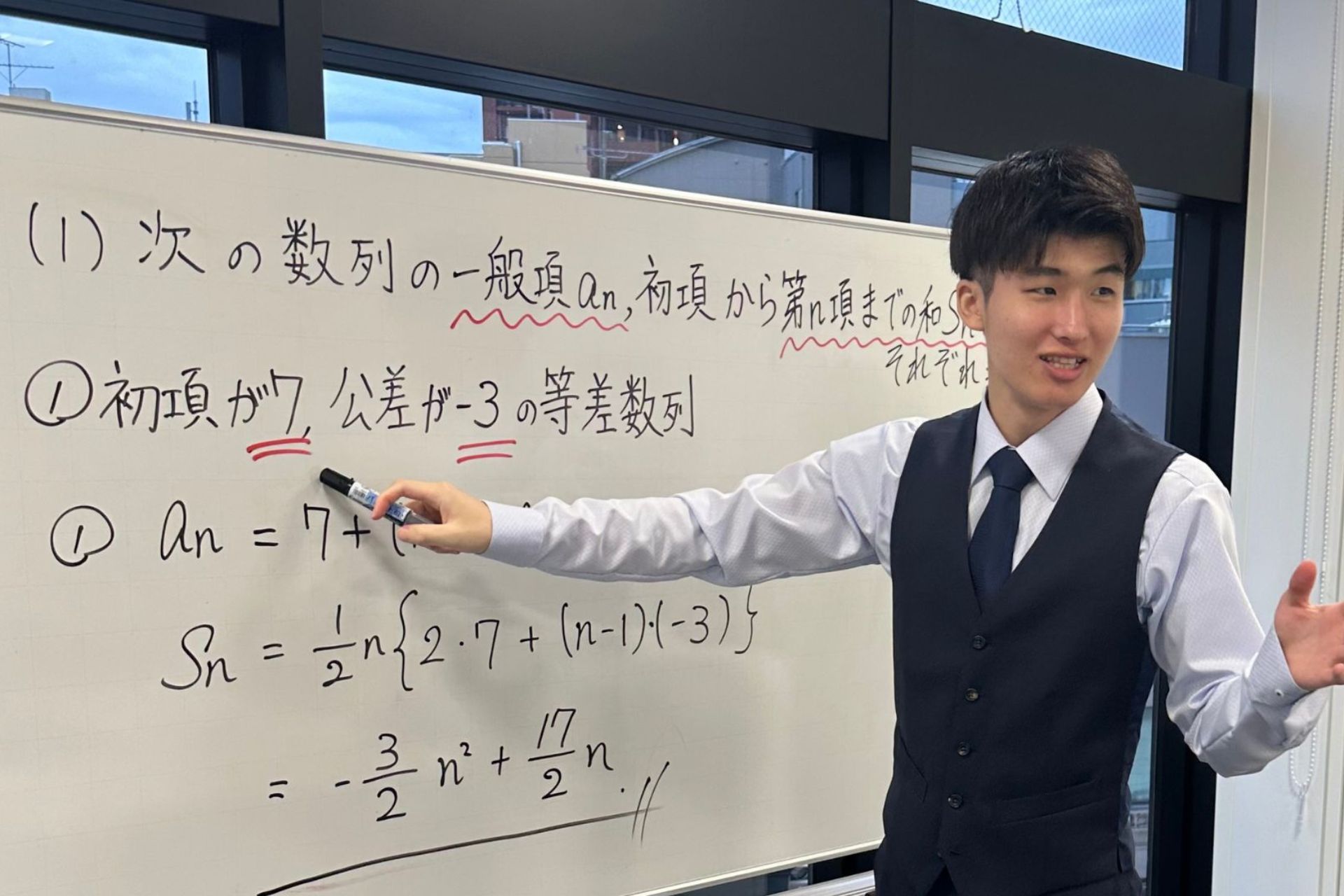

数学

数学は「公式をただ暗記する」だけでは太刀打ちできません。公式や定理の使い方を理解し、解き方のパターンを習得することが重要です。

解き方のパターンを重視する

基礎的な問題を繰り返し解くことを学習の軸に置き、典型的な問題のパターンをしっかりと頭に叩き込むよう心がけていました。基礎の反復練習は一見単調に思えるかもしれませんが、ここで得た知識や解法のパターンは、入試において少しアレンジされた応用問題を解くための重要な土台となります。入試では、基本的な問題がそのまま出題されることは稀であり、多くの場合は基礎を応用した問題が出題されるため、基本を徹底的に理解し、それを応用する力を養うことが不可欠でした。

私は暗記が得意なタイプではなかったため、ただ公式や解法を覚えるだけではなかなか身につきませんでした。しかし、その弱点を克服するために、公式や解法を単に暗記するのではなく、なぜその公式が成り立つのか、どうしてその解法が適用できるのかを深く掘り下げて考えるようにしました。「どうしてこの公式が導けるのだろう?」「なぜこの場面でこの式を使うのだろう?」と自分に問いかけることを習慣化することで、知識が単なる表面的なものではなく、自分自身の理解として根付いていきました。

たとえば、公式や定理の背景を調べたり、導出過程をノートに整理して書き出すことで、その仕組みを体系的に理解するよう努めました。わからない部分があれば、その都度教科書や参考書を見直し、時には先生に質問するなどして疑問を解消しました。この「どうして」を追求する過程では、単に覚えるだけでは見落としがちなポイントにも気づけることが多く、結果として問題への取り組み方や視点を広げることができました。また、こうしたプロセスを重ねることで、問題の背後にある本質的な考え方をつかむことができ、少しひねられた応用問題にも柔軟に対応できるようになったのです。

さらに、基本的な問題を繰り返す中で、解き方の流れや考え方を自分の中でパターン化し、それをさまざまな状況に応用する訓練を行いました。問題集の中には、同じテーマに基づく問題でも難易度や着眼点が異なるものが多く含まれているため、問題を一つひとつ解くたびに、「この問題の基礎にある考え方は何か」「他の問題に応用するとどうなるか」と考えることを意識しました。

復習ノートの作成

解けなかった問題や模試で間違えた問題については、そのままにせず、必ず解説をじっくりと読み込むことを習慣にしていました。間違えた問題は、自分の理解不足や思考の癖を見つける絶好のチャンスだと考えたからです。ただ正解を確認するだけで終わるのではなく、どの段階で間違えたのか、どの視点や解法を見落としていたのかを細かく分析するように努めました。

さらに、解説を読んで学んだことや気づいたポイントは「復習ノート」に丁寧にまとめるようにしていました。このノートには、問題の解き方や注意すべき点だけでなく、なぜ間違えたのか、どう改善すれば良いかといった自分の反省や学びも記録しました。このノートは、ただの記録ではなく、日々の学習の軸となる大切なツールとなっていました。

特に大切にしていたのは、同じミスを繰り返さないための工夫です。そのために、復習ノートを頻繁に見返すだけでなく、3日後や1週間後に再び同じ問題を解き直して、自分の理解が本当に深まっているかを確認しました。この「間を置いて解き直す」という方法は、学んだ内容を短期記憶から長期記憶へ定着させるのに非常に効果的で、問題に対するアプローチが自然に身につく実感がありました。

また、復習ノートに書き溜めた内容は、試験直前の確認にも大いに役立ちました。膨大な参考書や問題集を見直すのではなく、自分がこれまで間違えた問題だけを効率よく復習できるので、時間の節約にもなり、最終確認を的確に行うことができました。ノートを活用することで、自分の弱点を克服しつつ、学習効率を最大化する方法を自然と身につけることができたのです。

リーディング

英語は「毎日触れる」ことが上達のカギです。単語帳暗記や長文読解をバランス良く取り入れることで、総合的な力を伸ばしていくことを心がけていました。

単語暗記を習慣化

単語帳は受験勉強における基礎力を養う重要なツールのひとつです。私は高校1年生のときから、単語帳を一冊選び、1日30~50単語を目標に暗記する習慣をつけていました。暗記作業は時間をかければ良いというものではなく、短時間でも継続することが鍵です。そのため、朝の時間や通学時間を活用して単語を覚えるよう心がけ、日々の隙間時間を効率よく活用しました。

高校1年生のときには、学校から配布された「速読英単語」を使用し、まずはこれを完全に覚えることを目標にしました。私自身、暗記が得意ではなかったため、できるだけ多く英単語に触れる機会を増やし、反復学習を重視しました。その一環として、自作の英単語テストを作成し、定期的に取り組む工夫を取り入れました。このテストでは、間違えた単語を徹底的に洗い出し、正解するまで何度も繰り返し解き直しました。このプロセスを通じて単語の記憶が確実なものとなり、基礎的な語彙力を早い段階で身につけることができました。

高校2年生になると、よりレベルの高い単語帳で学習を進めました。このとき選んだのは「英検準1級 文で覚える単熟語」という単語帳です。この教材は難易度が高く、単語の意味を覚えるだけでも苦労しましたが、例文が豊富に含まれていたため、単語を文脈の中で覚えることができました。この方法は単語そのものに印象を残し、記憶の定着を助けてくれました。さらに、収録されている文章がさまざまなジャンルにわたっていたため、単調になりがちな暗記作業が面白く感じられ、楽しく学習を進めることができました。

特に、この単語帳を使った学習では、「単語を覚えることが目的」ではなく、「単語を使って読解力や表現力を高めること」が主眼となりました。難易度が高い分、単語一つひとつが読み進める上で欠かせない存在となり、覚えた単語が実際の文章の中でどのように使われるのかを具体的にイメージできるようになったのです。このように、ただ覚えるだけでなく、文脈や例文を活用した学習法を取り入れることで、語彙力の定着だけでなく応用力も養うことができました。

文法を仕上げる

2年生になってから、英文法の学習を本格的にスタートしました。学校から配布された「Vintage」を活用し、1日1章ずつ進める集中的な学習に取り組みました。しかし、1周しただけでは不十分だと感じたため、3周繰り返すことを徹底。毎回解き直すたびに理解が深まり、徐々に自信がついていくのを実感しました。

精読と多読を組み合わせる

長文読解の鍵は、精読(文法や構文を丁寧に確認)と多読(速く読み、全体の流れを把握)をうまく組み合わせること。最初は精読を徹底し、文章を細部まで理解する練習に集中しました。この段階では、知らない単語を徹底的に覚え、曖昧だった英文法も復習。これにより、基礎をしっかり固めることができました。

その後、慣れてきた段階で多読に切り替え、スピードを意識した読解練習を開始。1日1長文を制限時間内に読み切ることを目標に、効率的な読み方を追求しました。特に意識したのは、「主張文を見つける」ことと「ディスコースマーカーを活用する」こと。段落ごとの主張文に線を引き、ディスコースマーカーに印をつけることで、無駄な読み返しを減らし、文章の要点をスムーズに把握できるようにしました。

こうした練習を繰り返すことで、読解スピードが格段に上がり、正確さも大幅に向上しました。長文読解のストレスを克服し、自信を持って文章に向き合えるようになりました。

リスニング

音声に慣れる

英語特有のリズムや発音、イントネーションに慣れるため、私は寝る前の10分間をリスニング学習の時間として活用していました。特に、TED Talksを用いた学習法が効果的でした。最初の1回目は何も見ず、音声だけに集中して聞き、全体の流れや話のトーンを把握することに努めました。その後、2回目では英語字幕を表示させながら聞き、聞き取れなかった部分や不明瞭だった箇所を確認しました。そして3回目には再び字幕を消し、全身の意識を音声に集中させ、全ての内容をクリアに聞き取れるよう繰り返しました。

このプロセスを重ねていくうちに、自分が苦手とする発音や音のつながり、聞き間違えやすい箇所に気づくようになり、それらを重点的に練習することで克服することができました。さらに、音声速度を速める練習も取り入れました。例えば、3回目に聞く際には、徐々に再生速度を上げることで耳を鍛え、実際の試験や会話で出てくるスピーディーな英語にも対応できる力を養いました。このように、丁寧で段階的な学習を通じて、自然とリスニング力を向上させることができました。

過去問や演習問題をたくさん解く

私の場合、リスニングは共通テストでしか必要とされなかったため、まずは共通テスト特有の形式に慣れることから学習をスタートしました。大問ごとの特徴を把握し、それぞれの設問で自分がどこに苦手意識を持っているのかを徹底的に分析しました。その上で、問題演習を繰り返して量をこなし、間違えた問題については、どうして間違えたのかを丁寧に考えながら復習を進めました。

また、「聞き取れない」ということは、自分自身がその発音を正しくできていない証拠でもあると考え、間違えた問題については音読を取り入れることを習慣にしていました。リスニング力を向上させるためには、単に聞くだけでなく、自分自身で正しい発音を再現することが大切です。音読を通じて発音やアクセント、音のつながりを確認し、音声のリズムやイントネーションを自分のものにすることで、自然と聞き取りやすくなっていきました。

現代文

文章の構造をつかむ練習

現代文の読解で重要なのは、文章を感覚で捉えるのではなく、論理的に解釈することです。特に評論文のような難解な文章に苦戦していた頃、ただ漠然と「意味を理解しよう」とするだけでは限界があると気づきました。

そこで大きく意識を変え、文章の構造に注目する読み方を取り入れました。ポイントは、「筆者の主張」「具体例」「結論」を明確に把握すること。この3つを意識しながら要点を整理し、段落ごとに役割を考えながら読み進めることで、文章の全体像がクリアに見えてきたのです。

この方法を繰り返し実践するうちに、どんなに複雑な文章でも論理的に要点をつかむ力が身につき、現代文の成績が飛躍的に向上しました。

設問の意図を見抜く練習

問題を解くときの最大のポイントは、設問が「何を求めているのか」を正確に理解することです。たとえば選択肢問題では、文章内にある根拠となる部分を必ず見つけ出すことを徹底しました。ただ漠然と選ぶのではなく、本文と設問を照らし合わせ、どの箇所を読めば正解が導き出せるのかを常に意識します。

この習慣を続けることで、設問の意図を瞬時に読み取り、効率よく正解にたどり着けるようになりました。さらに、問題文の読み込みと選択肢の検証を繰り返すことで、解答の精度が向上し、得点が安定するようになりました。

過去問や問題集の徹底的な活用

現代文で得点を伸ばすためには、質の高い問題集や志望校の過去問に取り組むことが非常に効果的です。ただ問題を解くだけではなく、解説を丁寧に読み込むことが大切です。自分の解答と解説をしっかり照らし合わせ、「なぜ自分はその選択肢を選んだのか」「どこで誤ったのか」といった分析を行うことで、理解を深めることができます。このプロセスを繰り返すことで、出題の傾向やパターンに徐々に慣れていき、試験本番でも冷静に解答できるようになります。

古文

頻出単語を覚える

古文の学習を始めた当初、まず最初に取り組んだのは、古語単語帳を1冊選び、頻出単語を着実に覚えることでした。毎日20~30単語を目安に少しずつ進め、定期的に復習を行うことを習慣にしました。特に効果的だったのは、復習の際に自作の単語テストを作成し、自分で問題を出し合って反復練習をする方法です。この方法で、単語をただ覚えるのではなく、実際に使えるようになるまで定着させることができました。単語の意味を覚える際には、まず名詞や副詞、終助詞を優先して覚えました。これらはその意味がほぼ固定されており、文脈によって意味が大きく変わることが少ないからです。次に、動詞、形容詞、形容動詞を覚える際には、それぞれの単語が持つプラスの意味やマイナスの意味を意識しながら暗記しました。このように、単語ごとの特徴を捉えつつ学習を進めることで、単調で苦手だった暗記を少しずつ楽しみながら効率的に進めることができました。

文法を徹底的に固める

古文の読解力を高めるためには、まず文法知識をしっかりと固めることが不可欠です。特に、助動詞や敬語表現など、古文の文法の基礎となる部分を確実に覚えることが重要です。私は文法書や問題集を活用し、例文を声に出して繰り返し暗記することで、視覚と聴覚の両方を使った効率的な学習法を取り入れました。この方法により、記憶がより定着し、文法事項が自然と頭に入りやすくなります。特に助動詞の活用形や意味については、瞬時に答えられるレベルに仕上げることを目指し、何度も繰り返し練習しました。

過去問演習で慣れる

共通テストや東北大学など、志望校の過去問に積極的に取り組み、出題傾向に慣れることを最優先にしました。過去問を解くことで、試験の形式や出題されやすいテーマが見えてきましたが、それだけで終わらせることはありませんでした。重要なのは、解答後に設問の意図をしっかりと分析し、「どの部分をどうアプローチすれば、より高得点を狙えるのか」を深掘りして理解することです。解説を通じて自分の解答方法を振り返り、得点につながる解法の工夫や思考のアプローチを徹底的に洗練させました。このプロセスを繰り返すことで、試験に対する自信を高めるとともに、自分の弱点を明確にし、それを一つずつ克服していくことができました。

漢文

句法を覚える

漢文独特の文法である句法は、習得すればするほど読解の力が飛躍的に向上するため、私はその学習に特に力を入れました。最初は参考書を3周して基本的な理解を深めましたが、それだけでは自信を持てなかったため、さらに回数を重ね、最終的には7周以上繰り返しました。その過程で、句法が自然に頭に入り、どんな文章でもすぐに構造が見えるようになっていきました。句法を徹底的に覚えることで、漢文の文章がまるでパズルのピースがはまるように読めるようになり、得点が大幅に向上しました。

重要漢字を覚える

漢文の学習では、頻出する漢字の読み方と意味を約100個徹底的に暗記することに力を注ぎました。句法が理解できても、漢字の意味がわからずに現代語訳がうまくいかないことが多かったため、この部分の克服を最優先課題としました。頻出漢字をしっかり覚えることで、文章全体の意味が自然とつながり、スムーズに訳せるようになりました。この取り組みのおかげで、以前は苦戦していた漢文が一転して得点源となり、自信を持って試験に挑むことができるようになりました。

日本史

流れをおさえる

共通テストでは、単に重要語句や年号を暗記しているかどうかよりも、時代の流れや出来事同士のつながりを正確に理解しているかが問われます。そのため、必要最低限の年号やキーワードをおさえるだけでなく、資料集を積極的に活用して勉強を進めていました。具体的には、ノートや年表を作成し、重要な出来事を一つひとつ視覚的に整理することで、時代全体の流れや背景を立体的に捉えることを心がけました。

資料問題への対応力をつける

共通テストでは、資料を正確に読み取る力が求められる問題が頻出します。そのため、資料集を活用しながら史料や図表の読み取り練習を重点的に行いました。しかし、資料集を眺めるだけでは実力が身につかないと感じたため、実際の演習問題を数多く解き、実践的な練習に取り組みました。問題に挑むたびに、史料や図表からどのような情報を引き出すべきかを意識し、解説を読み込んで解法を深く理解することで、資料読解のスキルを着実に向上させることができました。

倫理・政治・経済(公共)

教科書を読み込む

まずは、教科書や基本的な参考書を活用し、重要な概念や用語を正確に理解することから始めましょう。倫理では、各思想家の考え方だけでなく、その思想がどのような時代背景や社会的な課題に影響を受けて生まれたのか、さらにそれが後の思想にどのように影響を与えたのかという「思想の流れ」をしっかり押さえることが重要です。一方、政治経済では、憲法や政治の仕組み、経済の基本原則を丁寧に学びつつ、具体的な政策や制度がどのような目的で作られ、どのように社会や人々の暮らしに影響を与えているのかを考察することで、知識がより深く定着します。単なる暗記で終わらせるのではなく、「なぜその考えや制度が必要とされたのか」という背景を掘り下げて考えることで、理解力が飛躍的に高まります。

一問一答を繰り返す

教科書を読み込むだけでは限界を感じたため、スキマ時間を活用して一問一答形式の問題を積極的に解くようにしました。ただ単に答えが合っていれば満足するのではなく、問題文を丁寧に読み込み、キーワードやその背景にあるつながりを意識しながら取り組むことを心がけました。一問一答を繰り返して知識が定着し、自信がついてきた段階で次のステップに進みました。それは、解いた問題を白紙の上で、何も見ずに自分の言葉で要点をまとめるというアウトプットの作業です。この方法により、単なる暗記にとどまらず、知識を自分のものとして深く理解することができました。このアウトプット学習は、記憶の定着をより確実なものにし、知識を使いこなす力を育てるうえで非常に効果的でした。

理科基礎(地学基礎・生物基礎)

問題集を1冊仕上げる

学校から配布された問題集を繰り返し解くことで、知識の暗記を着実に定着させていきました。その際、ただ答えを覚えるだけでなく、問題の意図や背景にある原理までしっかり理解するよう努めました。また、教科書に掲載されている図やグラフに関しては、単に眺めるだけではなく、何も見ずに自分で一から書けるようになるまで繰り返し練習しました。特に、実験に関する内容では、手順やその意味、得られる結果、さらにその結果から何が導き出せるのかを一つひとつ丁寧に覚えることを心がけました。このように深く掘り下げて学ぶことで、出題形式が異なる問題や応用的な設問にも対応できる力を養うことができました。

【まとめ】成功のカギは「計画」「継続」「効率」

受験勉強で成功するためには、「計画」「継続」「効率」という3つの要素を意識することが非常に重要です。

まず 「計画」 です。ただがむしゃらに勉強するのではなく、目標を達成するために具体的な学習スケジュールを立てることが不可欠です。全体像を見渡し、優先順位をつけながら効率的に学習を進めるための道筋を描きましょう。たとえば、1日の勉強時間を細かく区切り、どの科目をどれだけ進めるかを明確にすることで、無駄な時間を減らせます。

次に 「継続」 です。一度に多くのことを覚えようとするのではなく、少しずつでも毎日学習を続けることで知識は着実に定着します。小さな努力を積み重ねることで、大きな成果につながるのです。モチベーションが下がるときもあるかもしれませんが、ルーティンを作り、学習を生活の一部にすることで、継続が自然と習慣化されます。

最後に 「効率」 です。限られた時間の中で成果を最大化するためには、効率的に学ぶ方法を常に追求する必要があります。たとえば、自分に合った参考書や勉強ツールを選ぶこと、苦手な分野を優先して克服すること、さらにはスキマ時間を活用することが挙げられます。また、「何が分からないのか」を明確にして、ピンポイントで解決していくことも効率的な学びには欠かせません。

このように、「計画」「継続」「効率」を意識して取り組むことで、日々の努力を確実に成果へとつなげることができます。これらの要素を実践し、自分だけの成功法則を見つけ出してください!

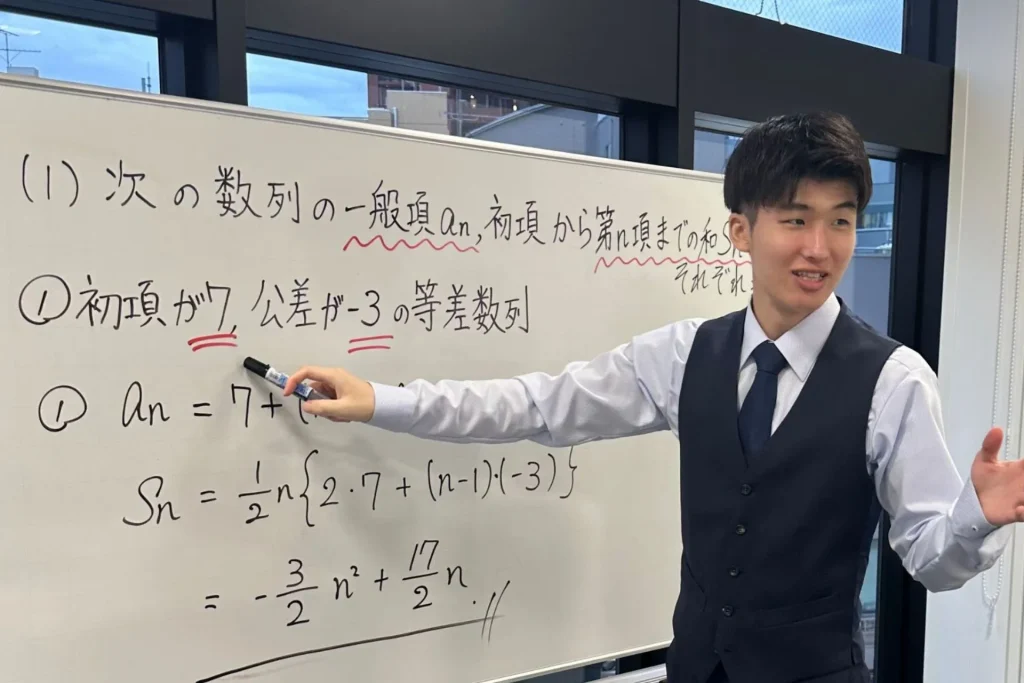

コーチング塾「ウィズスタディ」の

無料受験・学習サポート

大学受験をする方は、何から始めればいいかなど不安が沢山あると思います。

そこで、コーチング塾「ウィズスタディ」では受験生の方に向けた、無料受験相談や無料オンライン自習室の開放で、皆さんの受験をサポートしております!

「ウィズスタディ」とは?

ウィズスタディは「塾に通えない子供を0にする」という理念のもと、1科目9,800円〜と破格の料金で提供しています。

ただ、料金が安いだけでなく「予備校出身や現役医学生」などの優秀な講師陣が多数在籍しており、1日ごとの勉強計画立てや毎日の学習フィードバックなど手厚いサポートで、難関の志望校でも逆転合格が目指せます!

勉強計画

学習管理

オンライン自習室

進捗確認テスト

1対1の

個別授業

再テスト

(特訓部屋)

24時間

解説聞き放題

計画の

戦略面談

勉強法等

聞き放題

単語帳プレゼント

過去問の提供

年間計画

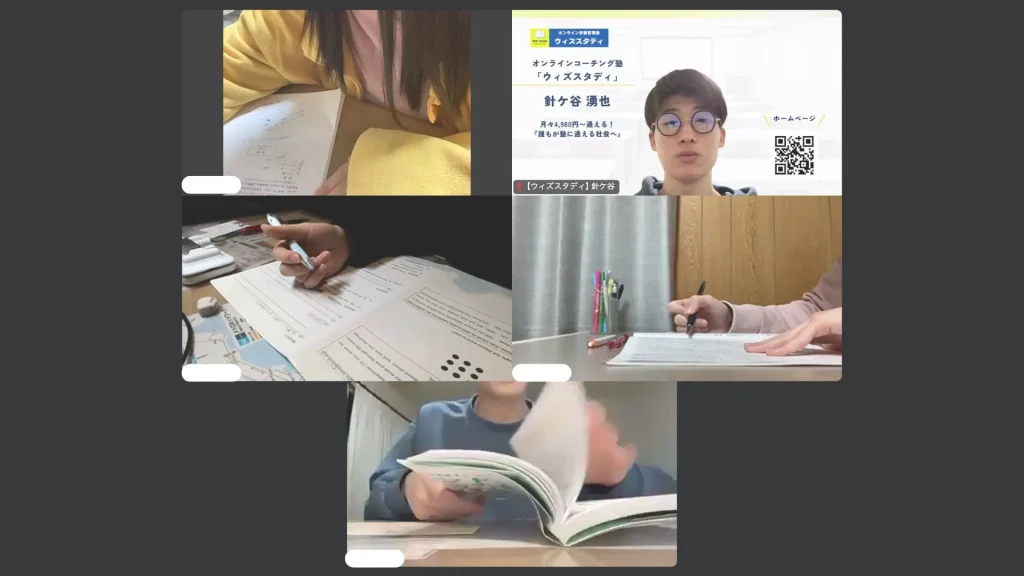

無料オンライン自習室(24時間)

- 他の受験生を見てモチベーションが上がる

- 家でも集中して勉強できるようになる

- 勉強時間が増える

- 24時間できるので、深夜でも追い込める

月間150人以上が登録するオンライン自習室!

「高校受験・大学受験に向けた勉強」や「資格試験に向けた勉強」など様々な勉強用途としてご活用いただけます。

興味のある方は下のボタンからご応募ください。

入室の条件

・中学生〜社会人の方

・勉強している手元を映せる方。

無料受験相談サポート

- 志望校が決まる

- 目標から逆算して勉強が進められる

- 同級生より早く対策が始められる

志望校は早く決めれただけ、他の受験生と差がつきます。

ただ、目標や夢がない方にとっては、非常に難しいことだと思います。

そこで、夢の見つけ方から、自分のなりたい将来に最適な志望校選びまで、トータルでサポートします。学校の先生に相談しにくい方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。