はじめに

「地方の公立高校出身でも、東大現役合格は夢ではありません!」

そう胸を張って言えるのは、私自身がその夢を実現した一人だからです。名門進学校出身でもない、特別な才能があるわけでもない、そんな私がどうして東京大学の門をくぐることができたのか――その答えは、特別な環境や天賦の才ではなく、地道な努力と工夫にあります。そして、その努力が確かな成果を生み出す方法さえ知っていれば、誰にでもその夢を叶えるチャンスがあるのです。

この記事では、私が実際に取り組んできた効率的な勉強法、受験生活で直面した数々の困難をどう乗り越えたのか、そして合格という結果にたどり着くまでの秘訣を余すことなくお伝えします。基礎の徹底から応用力の養成、勉強の進め方の工夫、さらには心の持ち方まで、多角的な視点で振り返りながら、私が得た成功の道筋をすべて共有します。

この記事を通じて、「自分にもできる」と信じる気持ちをあなたに届けたい。そして、「どんな環境でも、どんな状況でも、目標に向かって努力すれば道は必ず開ける」という希望を持っていただければ幸いです。大切なのは、誰かと比較するのではなく、あなた自身の可能性を信じ、一歩ずつ歩みを進めることです。

受験は決して簡単ではありませんが、乗り越えた先には新しい自分との出会いがあります。この記事が、あなたの受験生活を支える道しるべとなり、未来への一歩を踏み出す勇気をお届けできることを願っています。今こそ、自分の限界を打ち破り、目標への挑戦を始めるときです。あなたの未来を切り開く鍵は、きっとここにあります!

東京大学を目指した動機

高校1年生の頃、私は将来の目標ややりたいことが定まらず、漠然とした不安に包まれていました。周りの友人たちが夢や進路について語る中で、焦りを感じつつ、自分は何をしたいのかわからないまま時間だけが過ぎていく――そんな状況にもどかしさを覚えていたのです。

そんなある日、学校に来られた外部講師の方が語った一言が、私の考え方を大きく変えました。

「志望校が決まっていない人でも、東大を目指して勉強を積み重ねていけば、学力が理由で志望校を諦める必要はなくなる」。

この言葉に私は深く考えさせられました。それまでは「明確な夢がないと具体的な行動を起こせない」と思い込んでいましたが、この言葉が私に「まずは基礎学力を高め、未来の自分に選択肢を与える努力をしよう」という新たな視点をもたらしてくれたのです。

この考え方は非常に説得力がありました。文部科学省の調査によると、大学入試の成功率は学力に強く依存しており、合格可能性を上げるためには基礎学力の向上が必要不可欠だとされています。また、ある教育研究データでは、明確な目標が定まっていない段階でも、高い学力を持つ受験生は志望校の選択肢が広がるだけでなく、その後の進路決定にも柔軟に対応できるという結果が出ています。つまり、「学力を身につけておくこと」は、進路が未定の人にも非常に大きなメリットがあるということです。

とはいえ、「東大を目指せばそれだけで問題ない」というわけではありません。志望校に特化した勉強の重要性も、このときから徐々に意識するようになりました。例えば、東大の入試は、単に難しいだけでなく独自の傾向が強い出題が特徴です。効率的に逆転合格を目指すには、志望校の特徴を徹底的に分析し、それに基づいた戦略的な学習計画が不可欠です。たとえ努力を重ねても、闇雲に勉強していては成果に結びつかない――この現実にも気づかされました。

特に学習効率を上げるためには、「目標の細分化」が鍵となります。具体的な勉強量やペースを明確に設定し、それをもとに日々の学習を進めることで、自分が「何を」「なぜ」やっているのかがはっきりし、モチベーションを維持しやすくなります。こうした学習計画を立てられるかどうかが、限られた時間で逆転合格を実現するための分かれ道となります。

また、東大の「進学振分制度」を知ったことも、私のモチベーションを大きく後押ししました。この制度では、入学後の最初の2年間に幅広い分野を学び、その中から自分の興味や適性に合った分野を選ぶことができます。当時の私はまだ具体的な進路が決まっていなかったため、この柔軟性は非常に魅力的でした。「まずは幅広い基礎学力を身につけ、その中で自分のやりたいことを見つけられる」。この環境が、東大を目指す意義をより強固なものにしてくれたのです。

大きな機転

高校時代、私が東京大学受験を目指していることが担任の先生の善意から同級生や他の先生方にも知られることになりました。その知らせを聞いたとき、最初は正直少し恥ずかしさを感じました。「周囲にこんな大それた目標を知られてしまって大丈夫だろうか」「もし失敗したらどうしよう」といった不安も頭をよぎりました。しかし、その後に訪れた出来事は、そんな私の心配を吹き飛ばし、大きな励みとなるものでした。

驚いたのは、それを知った先生方や同級生たちが、想像以上に温かく応援してくれたことです。先生方は、私が文科三類を目指していると知ると、それに合わせた特別な配慮をしてくださり、学校の授業時間割を調整していただけることになりました。地方の普通科高校で、東大文科系の受験に必要な科目や対策が十分整っている環境とは言えない中で、先生方が「なんとか支えたい」という気持ちで尽力してくださったことは、本当に心に沁みるものでした。

同級生たちも、私の挑戦を知ると、からかったりするどころか、むしろ「すごいね」「応援してるよ」と、背中を押してくれる言葉をたくさんかけてくれました。周囲の温かい支えを感じるたびに、「自分だけのためではなく、この挑戦は支えてくれる皆さんのためにも絶対にやり遂げたい」という思いが強くなりました。そしてその感謝の気持ちが、受験勉強という険しい道のりを進む私にとって、どれほど大きな原動力になったことでしょう。

この出来事は、単に受験への覚悟を固めるだけでなく、私にとって「人の善意に支えられるありがたさ」を深く実感させてくれるものでした。それまでの私は、受験はあくまで自分との戦いだと思い込み、どこか孤独なものとして捉えていました。しかし、この経験を通じて、「周囲の支えがあってこそ自分が前に進めている」ということに気づきました。それは、私にとって大きな価値観の転換でした。

「期待してくれる人たちがいる」「応援してくれる人たちがいる」――そのことを実感するたびに、私の心には新たな決意が芽生えました。体裁のために結果を出すのではなく、自分自身の夢を叶えるため、そして何より、支えてくれる人々への感謝と応えたいという気持ちが、私の中で大きな柱となっていったのです。この経験がなければ、ただの孤独な努力に終わっていたかもしれません。しかし、周囲の善意と期待のおかげで、私は感謝を胸に、目標に向かって迷うことなく進むことができました。この体験は、今でも私の原動力の一つとなっています。

科目別勉強方法

英語

高校1年生から2年生にかけて、私は英語の基礎力を徹底的に固めるために、さまざまな学習法を取り入れていきました。まずは、『ヴィンテージ』を用いて文法を確実に理解し、基礎をしっかりと築くことから始めました。文法は英語学習の土台となる部分ですので、細かいところまで丁寧に確認し、身につけることに重点を置きました。文法がしっかりしていると、英語の読解や英作文での表現力も大きく向上することを実感しました。

並行して、『速読英単語』を使って語彙力を積極的に伸ばしていきました。英単語の知識を増やすことは、試験でのスピードを上げるだけでなく、長文読解やリスニングの理解力にも直結します。毎日少しずつ新しい単語に触れ、その意味や使い方を覚え、語彙力を着実に強化していきました。このように、文法と語彙という基本的な部分を固めながら、少しずつ英語力を積み重ねていくことが、後々の実力アップに繋がると信じていました。

高校2年生になると、さらに実戦的な学習を取り入れました。特に朝の課外授業では、国公立大学の過去問に取り組み、本番を意識した長文読解の練習を積み重ねました。過去問を解くことで、試験の形式に慣れ、時間配分や問題の解き方、解答のコツを身につけることができました。最初は長文の内容をすべて理解するのが難しく感じましたが、毎日の練習を通じて少しずつ速く、正確に読解できるようになり、読解力は飛躍的に向上しました。

さらに高校3年生になると、英作文のスキルを向上させるために、個別指導を受けることにしました。英作文では、自分の考えを正確に伝えることが重要ですが、最初は自分の表現に自信が持てず、文法的にも不安がありました。そこで、専門の先生に添削をお願いし、より的確で洗練された表現を学びました。添削を受けるたびに、自分の弱点が浮き彫りになり、それを改善していくことで、着実に表現力が磨かれていったのです。

リスニング力を向上させるためには、通学時間を最大限に活用しました。通学中にポッドキャストを聞く習慣をつけ、英語の音声に日常的に触れるようにしました。これによって、リスニング力を自然に向上させることができ、試験本番での聴解力に自信を持てるようになりました。

塾では、リーディング、リスニング、ライティング、スピーキングの4技能をバランスよく鍛えるための問題演習に取り組みました。これらのスキルはそれぞれ独立しているわけではなく、相互に影響し合っています。そのため、どれか一つに偏ることなく、全体的に力をつけることを目指しました。

これらの多方面からのアプローチを通じて、英語力は確実に向上し、受験に向けて万全の態勢を整えることができました。単に問題を解くことだけでなく、自分の弱点を見つけ、それを克服するための方法を着実に実行していくことで、英語に対する自信と実力を積み重ねていったのです。どれも一朝一夕で身につくものではありませんでしたが、着実な努力の積み重ねが大きな結果に繋がることを実感しました。

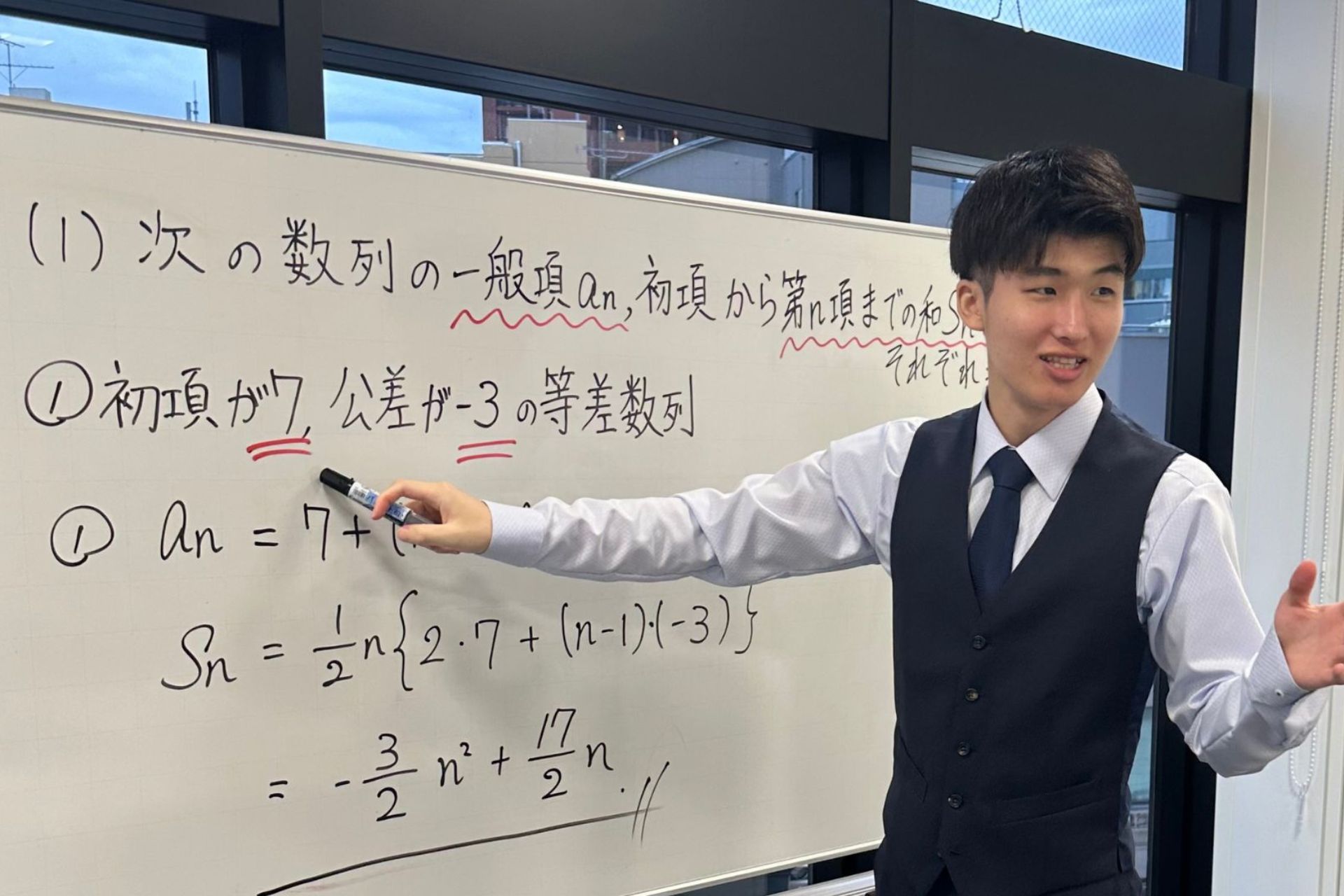

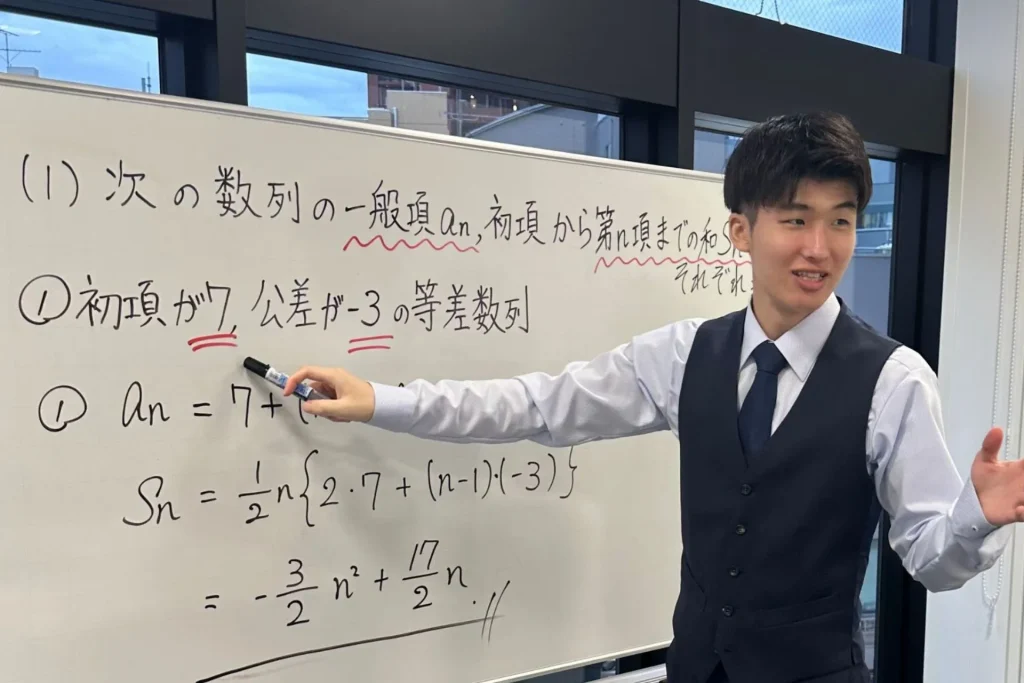

数学

数学の学習は、常に計画的かつ段階的に進めることを意識していました。最初に取り組んだのは、授業の予習と課題です。これらを徹底的にこなすことで、基礎をしっかり固めることができました。授業で学ぶ内容は、数学の基本的な考え方を身につけるための大切なステップです。そのため、授業前に予習をすることで、内容が理解しやすくなり、授業後の復習も効率よく行うことができました。さらに、授業で習った内容を確認するために『フォーカスゴールド』を解き進めました。『フォーカスゴールド』は、基礎から応用まで幅広い問題が収められており、基礎力を着実に積み上げるのに非常に役立ちました。特に、基本的な計算力や公式の使い方を確実に身につけるため、問題を一つ一つ丁寧に解くことを心がけました。

高校2年生になると、学習内容が少しずつ難しくなり、より応用的な問題に取り組む必要が出てきました。そのため、課外授業では『理系数学の良問プラチカ』に取り組みました。『プラチカ』は、難易度の高い問題を解くことで、問題解決能力を養うのに最適な教材でした。最初は難しく感じる問題も多く、解けないこともありましたが、その度に解答を見て、考え方やアプローチ方法を学び、次に同じような問題に直面したときには、解き方を思い出して挑戦できるようになりました。これにより、応用力や発展的な問題に対する理解が深まり、数学への自信もついていきました。

高校3年生になると、いよいよ入試本番を意識した演習を本格的に始めました。特に課外授業では、国公立大学の過去問に取り組むことができました。過去問を解くことで、試験の形式や問題の傾向に慣れることができ、入試に向けて自分の実力を測る良い機会となりました。国公立大学の問題は幅広い範囲をカバーしており、これを解くことで自分の苦手分野や、さらに強化すべき部分が明確になりました。過去問を通じて、自分の弱点を発見し、改善点を洗い出すことで、さらに効率的な学習を進めることができました。

そして、冬休み以降には、いよいよ東京大学の過去問に挑戦しました。特に、問題の出題形式や時間配分に慣れることで、実際の試験での冷静さを保つための準備が整いました。東大の問題を繰り返し解くことで、試験特有の問題に対する対応力が高まり、入試本番のための実戦力を磨き上げることができました。また、試験本番の難易度に近い問題を多くこなすことで、自分の実力が本番でも通用するという自信を持つことができました。

このように、基礎から応用、そして実戦的な演習へと段階的に取り組むことで、数学の力を総合的に高めることができました。それぞれの段階でしっかりと実力を積み上げ、苦手分野を克服していった結果、数学の力に対する自信とともに、受験への準備が整いました。

国語

高校1年生から2年生にかけて、私は学校の授業を基本にしながらも、特に古文と漢文に関しては、自分で参考書を活用して積極的に学びを深めていきました。私はまず、基礎的な文法や語彙をしっかりと身につけることを意識し、それらを踏まえて、少しずつ難易度の高い文章に挑戦しましたこの過程で、文章の中での重要なキーワードを見逃さないようにすることや、文脈から意味を読み取る力を養いました。こうして、着実に基礎力を固めながら、古文と漢文の理解を深め、読解力を養っていったのです。

高校3年生になると、さらに難易度の高い課題に取り組む時期が来ました。特に現代文では、これまでの学習をさらに一歩進める必要がありました。そのため、『上級現代文』に挑戦し、記述問題を中心に練習を重ねました。現代文の記述式問題は、単なる知識の詰め込みではなく、解答の論理構成や自分の意見をいかに的確に表現するかが求められます。最初は自分の表現力に不安がありましたが、先生に添削していただくことで、段階的にその表現力を高めていくことができました。添削を受けるたびに、どこを改善すればより明確で説得力のある答えができるか、具体的なアドバイスをもらいながら少しずつ自信をつけていきました。

さらに、高校3年の夏以降、受験に向けた準備を本格化させるために過去問演習をスタートしました。過去問を解くことは、試験に出題される形式や出題者の意図を理解するために非常に重要でした。最初は解答に時間がかかり、思うように点数が取れないこともありましたが、そこで諦めることなく、先生の丁寧な添削を受けながら、少しずつ解答の精度を高めていきました。先生からのフィードバックを元に、自分の考えを整理して論理的に展開できるよう意識しながら練習を繰り返すことで、記述問題への自信が徐々に深まっていきました。添削を受ける度に、自分の弱点が明確になり、それを改善することで解答力が飛躍的に向上しました。

基礎的な知識の徹底から始まり、応用力を養い、実際の試験に即した過去問演習へと段階を踏んだ学習を進める中で、記述問題に対する自信と安定感を身につけることができました。過去問を繰り返し解くことで、解答の精度が高まり、問題に対するアプローチ方法が明確になりました。また、記述問題の練習を通じて、自分の思考を言葉として的確に表現する力が養われ、それが試験本番でのパフォーマンスに大いに役立ちました。

理科

授業や定期テスト、そして学校で実施される共通テスト対策を中心に、私は計画的かつ着実に学習を進めていきました。特別な対策に頼ることなく、まずは基礎をしっかりと積み上げることを最優先にしました。その中でも、特にテスト前には自分の苦手な箇所や理解が不十分な部分を意識的に見つけ出し、ノートに整理してまとめる時間を確保しました。この作業を通じて、何が理解できていないのか、どこがあやふやな知識として残っているのかが明確になり、その部分を重点的に復習することで理解を深めていきました。こうした復習は、単に反復するだけでなく、自分の頭の中でしっかりと理解できるまで納得することを大切にしていました。

また、わからない部分が出てきたときには、決してそのまま放置せず、積極的に資料集を活用して自分で調べることはもちろん、分からないことは早めに解決することを心がけました。授業で分からない点や理解が不十分だと感じた部分については、先生に質問することを恐れずに実行しました。最初は少し勇気がいりましたが、先生が丁寧に説明してくださることで、毎回新たな理解が得られました。そして、疑問点を一つ一つ解消していく度に、自分の知識が確かなものになり、学びに対する自信がどんどん増していきました。

このような地道な取り組みを日々積み重ねていくことで、知識は確実に定着し、試験に向けての土台が着実に作られていきました。どんなに小さな疑問でも解消し、理解を深めていくことが、最終的には大きな成果につながることを実感しました。また、こうした日々の積み重ねが、自分にとって試験に向けた確かな自信となり、試験本番でも落ち着いて問題に取り組むことができました。

社会

世界史の学習では、まず授業の予習と復習をしっかり行うことを基本にしていました。授業で扱った内容をその日のうちに復習し、理解が不十分だと感じる部分については翌日に再度確認することで、知識を確実に定着させました。テスト前には、効率的に記憶を整理するため、一問一答や問題集を中心に集中して取り組み、苦手な箇所については繰り返し解くことで理解を深めました。それでも、まだ不安な部分があった際には、資料集を活用して年表や地図、ダイヤグラムなどを徹底的に整理し、視覚的に覚える方法を取り入れました。特に、赤シートを使って隠しながら覚えることにより、記憶が定着しやすくなるのを実感しました。目の前に地図や年表を思い浮かべながら覚えることで、知識が体系的に頭に入っていき、試験で求められる情報を正確に引き出せるようになったのです。

また、塾では記述対策を1年早く受講し、記述問題の解答方法についても徹底的に学びました。記述式の問題は単なる知識の暗記ではなく、答えを論理的に組み立て、説得力を持たせることが求められます。そこで、塾の先生から添削を受けながら、よく出題されるテーマや、解答において重視すべきポイントをしっかりと学びました。添削を通じて、自分の表現力や論理的思考を鍛え、試験本番に備えるための実践力をつけることができました。記述対策を早めに取り入れたことで、他の受験生と差をつけることができたと感じています。

一方、地理については、高校2年生から本格的に学習を始めました。地理は、単に教科書の内容を覚えるだけではなく、図表や地図をしっかりと理解し、それらを活用する力が必要だと感じました。そのため、授業の進度に合わせて、教科書や資料集に載っている地図や図表を全てノートに整理し、それらを徹底的に覚えました。覚えた地図や図表は、実際の問題にどう活用するかを常に意識して学習し、イメージしやすい形で頭に叩き込みました。こうして、知識が記憶として定着し、試験の際にもすぐに取り出せる状態を作ることができました。

高校3年生になると、東大模試や過去問の記述問題に取り組むようになり、本格的に実践的な学習に入りました。模試の結果をもとに、弱点を洗い出し、そこを集中的に強化していきました。記述問題は、単なる知識の羅列ではなく、自分の思考を整理し、論理的に解答を展開する力が試されます。これを改善するために、先生に添削してもらいながら、自分の考えをより的確に表現できるように意識しました。実際に過去問を解き、添削を受けることで、解答の精度は格段に向上し、試験の傾向にも慣れることができました。何度も繰り返し演習を行うことで、自分の力を着実に高め、受験に向けた準備を整えることができました。

計画的かつ段階的に基礎力を養い、応用力を高め、そして実践力を磨き上げることで、受験に向けた総合的な力を築き上げました。それぞれの教科において、基礎の徹底からスタートし、自己分析を通じて弱点を補強しながら、目標達成に必要な力を体系的に育ててきました。さらに、授業や教材を最大限に活用するとともに、先生や塾の指導を積極的に取り入れたことで、学びを深める効率的なサイクルを形成しました。

メンタル面について

受験生活は一般的に「試練の連続」と表現されることが多いですが、私の場合、その辛さを深く感じることはほとんどありませんでした。その理由の一つには、友達や先生、家族、さらには塾の先生方といった周囲の温かい応援がありました。これらの支えは、単なる言葉以上のものでした。それは、私の挑戦を応援してくれる人々の思いであり、励ましであり、時には背中を押してくれる実際の行動でもありました。これらの応援があったからこそ、私は試練を試練としてではなく、挑戦と捉えることができたのだと思います。むしろ、その支えを自分の力に変え、目の前の課題に真剣に取り組むための糧にしていました。

応援の力を受けて私がまず行ったのは、やるべきことを明確化し、それを具体的な計画に落とし込むことでした。漠然とした不安や「このままで本当に大丈夫だろうか」という迷いを感じたときこそ、私は冷静にやるべきタスクをリスト化し、それぞれを小さなステップに分けるようにしました。こうして計画を目に見える形で整理することで、不安に振り回されるのではなく、「自分にできること」に集中できるようになりました。リストを作成する過程は、自分を安心させるだけでなく、現実的な視点で対策を立てるための重要なプロセスでもありました。

さらに、効率よく計画を進めるための工夫として、私は1時間ごとに区切られたバーティカル手帳を活用しました。この手帳は、私にとって単なるスケジュール管理ツールではなく、日々の計画と進捗状況を視覚化するための強力な武器でした。手帳を使うことで、1日の中で自分が何にどれだけの時間を使っているのかが一目で分かり、予定と実際の行動を照らし合わせることができました。例えば、ある時間帯に集中力が特に高いことに気づけば、その時間を難しい課題や重点的な復習に充てるようにしました。一方で、頭が冴えない時間帯には、比較的負担の少ない作業や整理に時間を使うようにし、無理なくペースを保つ工夫をしました。

このように、自分の集中力や体調の波を意識し、それに応じて計画を調整していくことで、無駄なイライラや焦りを感じることが格段に減りました。予定通りに物事が進む実感は、学習に対する自信と安心感をもたらしてくれるだけでなく、「やればできる」というポジティブな気持ちを育ててくれました。さらに、計画と実行の両面で細かい改善を重ねることで、毎日の学びの効率を少しずつ向上させることができたのです。

こうした工夫を重ねることで、私の日々の学習は単なる「作業」ではなく、「挑戦」へと変わっていきました。計画を達成するたびに感じる小さな達成感が、次の目標へ進む原動力となり、目の前の課題をクリアするたびに自分の成長を実感することができました。そして、こうした取り組みを繰り返すことで、受験という大きな目標に向かう道のりを、着実に進んでいけたのだと思います。

周囲の支えと自分なりの工夫によって得た安心感と自信。それらは私にとって、受験という挑戦を支える最も大きな力となりました。この経験を通じて、困難を乗り越えるためには、目の前の小さな課題に真剣に向き合い、自分の力を信じて努力し続けることが何よりも大切だと心から感じました。

壁にぶつかったときの乗り越え方

人生や受験勉強の中で、壁にぶつかることは避けられないものです。そんなとき、多くの人が「何とかして一気にこの壁を乗り越えたい」と思うかもしれません。しかし、私が経験を通じて学んだのは、無理に一気に乗り越えようとするよりも、目の前の課題をいくつかの小さなステップに分けて、一つひとつ丁寧に取り組むことの方がずっと効果的だということです。このアプローチは、どんなに高く見える壁であっても、実際には着実に乗り越えられる方法へと変えてくれるからです。

たとえば、受験勉強で解けない問題に直面したとき、全体を見て「自分には無理だ」と諦めてしまいたくなることもあるでしょう。でも、その問題をいくつかの段階に分解し、「まずはこの部分を理解しよう」「次はここに取り組んでみよう」と、一つひとつ小さな目標を設定して進むことで、難解に見えた問題も次第にクリアできるようになりました。これは大きな壁に直面した際だけでなく、日々の学びやトラブル解決にも通じる方法です。

また、小さなステップに分けて取り組むことで、ひとつを達成したときの喜びや満足感を味わうことができます。この小さな達成感は、その瞬間だけのものではありません。それが積み重なり、「次もできるかもしれない」という自信となり、次のステップへの原動力となります。たとえゆっくりでも一歩ずつ進んでいるという実感は、自分を信じる力を育て、最終的には大きな目標を達成するための強い基盤を築いてくれるのです。

焦らず、丁寧に、着実に――その姿勢こそが、困難を克服するための鍵ではないでしょうか。壁を前にして「自分には無理だ」と思うこともありますが、その壁は必ずしも乗り越えられないものではないのです。細かく分けて取り組むことで、いつの間にか壁の高さが自分の手の届く範囲に変わり、最終的には越えられるものであることに気づくでしょう。

だからこそ、大切なのは諦めずに一歩を踏み出すことです。一見、難しそうに見える壁も、冷静に分けて向き合えば、その壁は高すぎるものではなくなります。そして、一歩ずつ進むことで得られる自信と達成感が、次の挑戦へのエネルギーを与えてくれるのです。その積み重ねの中で、人は成長し、強くなり、大きな夢や目標に向かって進んでいけるのだと信じています。

受験を通じて学んだこと

私が受験勉強を通じて強く感じたのは、あらゆる時間や機会は、自分の意識次第で貴重な学びの時間に変えることができるということです。時間は平等に与えられているものであり、それをどう活かすかは全て自分次第です。この考え方に気づいてからは、目の前にある全ての時間や出来事を、ただ消化するだけではなく、成長のきっかけとして最大限に活かす努力をするようになりました。

たとえば、学校の授業中について考えると、多くの人が「内職」と呼ばれるような別の勉強に時間を費やしている場面を目にすることがあります。確かに、表面的にはその方が効率が良いと感じることもあるかもしれません。しかし、私にとっては目の前の授業をおろそかにすることは、非常にもったいないことに思えました。たとえ内容が一見受験に直接関係がないように見える授業であっても、そこには必ず学べる要素があるはずだと考えたのです。

実際、視点を変えて授業に向き合ってみると、意外な発見があることに気づきました。例えば、国語の文章読解では普段の生活では気づかないような繊細な表現や考え方を学べましたし、数学では応用問題を解く際の柔軟な思考力を鍛えることができました。また、歴史や地理の授業では単に暗記するだけではなく、社会の仕組みや過去から未来を見通す視座を育む機会として捉えることで、学びに深みが生まれました。そのような新しい視点を取り入れることで、たとえどんな内容の授業であっても、集中して取り組む価値があると感じるようになったのです。

こうした日々の小さな学びの積み重ねは、すぐには目に見える成果として現れないかもしれません。しかし、後になって振り返ってみると、その積み重ねが確実に自分の基礎力や応用力を鍛える重要な土台となっていたことを実感しています。無駄に見える時間など一つもないという意識を持つことで、どんな状況でも自分を成長させることができると信じています。

さらに、この考え方は受験勉強だけでなく、人生のあらゆる場面においても重要だと感じています。日常生活の中で出会う些細な出来事や一見無関係に思える経験も、受け取り方次第で自分を成長させるチャンスに変えられます。そのためには、「これには何が学べるのだろう」と常に前向きな視点を持つことが大切です。そして、そのような意識を持ち続けることが、結果的に目標達成や自己成長への最短距離になるのだと思います。

与えられた時間をただ流れに任せて過ごすのではなく、自分の未来にとって意味のある時間に変える努力をする。その積み重ねが、自分の力を最大限に引き出し、限りある時間を価値あるものにしていく鍵であると確信しています。

受験生へメッセージ

テストや模試では、しばしば順位や点数といった数値的な指標をもとに、他の受験生と比較される場面が多くあります。しかし、本当に重要なのは、そうした比較にとらわれるのではなく、自分自身が目指すべき基準にどれだけ近づいているかを冷静に見極め、それに向けて何をすべきかを具体的に考え、行動に移すことです。この判断を下せるのは他の誰でもなく、自分自身だけです。他人の成果に惑わされることなく、自分にとっての「正解」を探し出すことが求められます。

そのためには、手帳やノートなどを活用して自分の学習状況を詳細に記録し、自己分析を行うことが大変有効です。これにより、どの科目が得意でどの科目に課題があるのか、さらにどの部分を優先して改善すべきなのかを、具体的かつ客観的に把握することが可能になります。こうした自己分析を通じて、自分の強みをさらに伸ばし、弱点を克服するための効率的な学習計画を立てることができるでしょう。

また、自己分析のもう一つの大きな利点は、他人と比較することの無意味さに気づき、自分自身の成長にフォーカスできるようになる点です。テストや模試の結果は確かに重要ですが、それは他人との競争をあおるためのものではなく、自分の学習状況を測るための道具にすぎません。他人を気にして焦るのではなく、昨日の自分より一歩前進しているかどうかを確かめることに集中しましょう。その一歩一歩の積み重ねが、最終的には大きな成果をもたらします。

自分自身の目標を明確にし、計画的に取り組むことで、不安や焦りに振り回されることなく、着実に目標へと進むことができます。他人に左右されない、自分だけの成功への道を切り拓くために、日々の学習の中で自分を見つめ直し、地道な努力を重ねていきましょう。その過程自体が、成長を実感できるかけがえのない時間となるはずです。

コーチング塾「ウィズスタディ」の

無料受験・学習サポート

大学受験をする方は、何から始めればいいかなど不安が沢山あると思います。

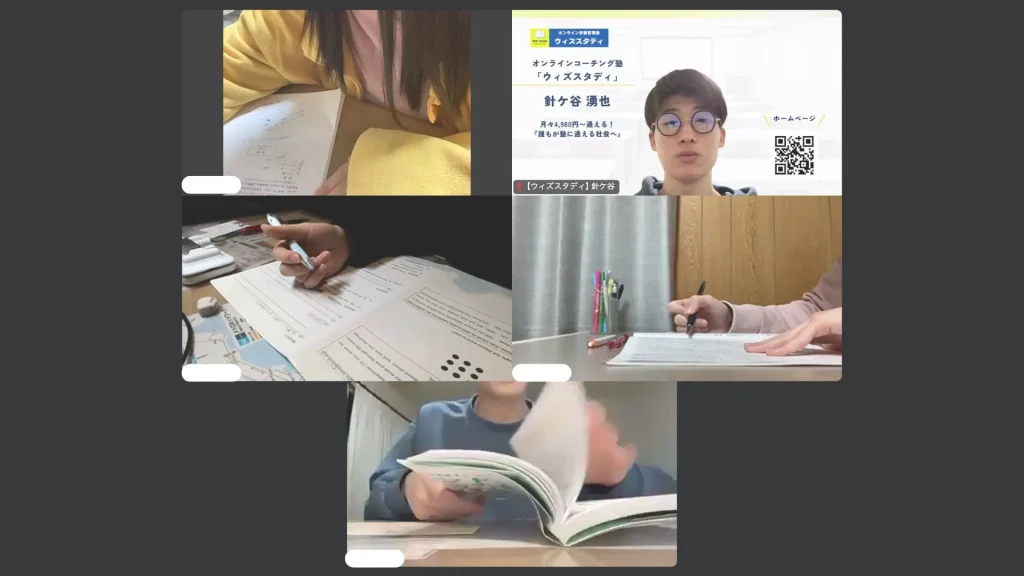

そこで、コーチング塾「ウィズスタディ」では受験生の方に向けた、無料受験相談や無料オンライン自習室の開放で、皆さんの受験をサポートしております!

「ウィズスタディ」とは?

ウィズスタディは「塾に通えない子供を0にする」という理念のもと、1科目9,800円〜と破格の料金で提供しています。

ただ、料金が安いだけでなく「予備校出身や現役医学生」などの優秀な講師陣が多数在籍しており、1日ごとの勉強計画立てや毎日の学習フィードバックなど手厚いサポートで、難関の志望校でも逆転合格が目指せます!

勉強計画

学習管理

オンライン自習室

進捗確認テスト

1対1の

個別授業

再テスト

(特訓部屋)

24時間

解説聞き放題

計画の

戦略面談

勉強法等

聞き放題

単語帳プレゼント

過去問の提供

年間計画

無料オンライン自習室(24時間)

- 他の受験生を見てモチベーションが上がる

- 家でも集中して勉強できるようになる

- 勉強時間が増える

- 24時間できるので、深夜でも追い込める

月間150人以上が登録するオンライン自習室!

「高校受験・大学受験に向けた勉強」や「資格試験に向けた勉強」など様々な勉強用途としてご活用いただけます。

興味のある方は下のボタンからご応募ください。

入室の条件

・中学生〜社会人の方

・勉強している手元を映せる方。

無料受験相談サポート

- 志望校が決まる

- 目標から逆算して勉強が進められる

- 同級生より早く対策が始められる

志望校は早く決めれただけ、他の受験生と差がつきます。

ただ、目標や夢がない方にとっては、非常に難しいことだと思います。

そこで、夢の見つけ方から、自分のなりたい将来に最適な志望校選びまで、トータルでサポートします。学校の先生に相談しにくい方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。