2025年度から、大学入学共通テストに新科目「情報I」が正式に導入されました。

この科目は、プログラミング・データの活用・ネットリテラシーなど、これまでの入試にはなかった新しい分野を扱うため、多くの高校生・保護者が戸惑っています。

情報の授業って、あんまりちゃんとやってない…

参考書も少ないし、何から手をつければいいか分からない

点が取りづらいと聞いて、正直不安…

こうした声がウィズスタディの教室でも増えてきました。

しかし、安心してください。情報Iは“正しい順序”で対策すれば、共通テストで安定して高得点を狙える科目です。

この記事では、

- そもそも「情報I」とは何を問う科目なのか

- 勉強を始める順番と最低限のおさえるべき内容

- 2025年入試対応のおすすめ参考書・問題集

- 本番で得点差がつく“注意すべき出題形式

について、情報が苦手な人にも分かるように、ステップ形式で丁寧に解説します。

「どの教材から始めるべきか」「数学が苦手でも大丈夫か」などの疑問を、この記事1本でまるごと解消しましょう!

高校生にオススメの安いコーチング塾5選はこちらから

情報Iってどんな科目?まずは出題内容をざっくり把握しよう

「そもそも情報Iってどんなことが出るの?」と思っている人も多いと思います。

まずは、共通テストで出題される4つの分野をざっくり確認しましょう。

【共通テスト情報Iの4つの出題分野】

| 分野 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| ① 情報社会と情報モラル | ネットリテラシー、著作権、個人情報など | SNSの投稿マナー、フェイクニュースの見抜き方 |

| ② データの活用 | 表計算、統計、グラフの読み取り | Excelの操作や中央値・標準偏差の計算など |

| ③ コンピュータとプログラミング | アルゴリズム、フローチャート、コードの読み書き | if文・for文などの基本構文の理解 |

| ④ 情報通信ネットワークとセキュリティ | インターネットの仕組み、暗号化 | IPアドレスや通信の安全性など |

情報Iの特徴って?

- 教科書ベースの基礎知識が中心

- でも、単なる暗記ではなく、“実用的な理解”が求められる

- 数学的な考え方(確率・統計・論理)が絡む問題も多い

- 正解を1つに絞るのが難しい“応用問題”も出る

つまり、情報Iは「やったもん勝ち」な科目。

苦手なまま放置している人が多い分、しっかり対策すれば差をつけやすいのが特徴です。

この次の章では、実際にどんな形式で出題されるのか(=試作問題の傾向)を紹介し、その後、勉強法と参考書を紹介していきますね。

どんな形式で出題されるの?共通テスト試作問題から傾向をチェック

勉強を始める前に、「どんな形で出題されるのか」を知っておくことはとても大事です。

実は情報Iは、ただの知識問題ではなく、読み取り・思考力が問われる設問が多いのが特徴です。

実際の出題例(2022年試作問題より)

【例1】図表から正しい判断を選ぶ問題

生徒3人がSNSに投稿する内容について話し合っている。個人情報の観点から、どの投稿が問題ないかを選べ。

- 登場人物が会話形式で進む

- 説明文・図・選択肢を組み合わせて考える

- 一見すると“国語のような問題”にも見える

【例2】アルゴリズムの流れを読み取る問題

フローチャートの図を見て、ある入力に対して出力される値を答えよ。

- プログラミング言語そのものは出ない(PythonやCなどは書かれない)

- ただし、処理の流れを“正しく読み取れるか”がカギになる

【例3】表計算(Excel風)の関数処理を読み解く問題

表内の数式(=AVERAGEなど)を読み、どのセルにどの結果が入るかを選ぶ。

- 情報処理技能検定に近いイメージ

- 数学の関数や統計とリンクしている

出題形式の特徴まとめ

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 文章+図表を組み合わせた読解問題が多い | 単純な一問一答ではない |

| プログラミングは“考え方”が出題される | コーディングではなく、処理の順序・流れの理解が重視 |

| 数学(統計・論理)とのつながりが強い | 数学が苦手な人はここがハードルになる可能性あり |

難しい?それとも簡単?

- 点差がつきやすい → 対策すればチャンスになる

- 学校の授業だけだと不十分なことも多い → 特にプログラミング・アルゴリズムは、授業でやらない学校も多い

つまり情報Iは、“自分でやる人が勝てる科目”。

ライバルとの差をつけたいなら、早めに対策を始めておくのがベストです。

次の章では、いよいよ「じゃあ、どうやって勉強を進めればいいの?」という具体的なステップと、最初に使うべきおすすめ教材を紹介していきます!

何から始める?情報Iのおすすめ勉強法ステップ3

「出題内容と形式はわかったけど、実際にどうやって勉強すればいいの?」

この章では、情報Iが苦手な人・初めて本格的に対策する人向けに、効率の良い学習ステップを3段階で紹介します。

STEP1:教科書レベルの基本用語をざっと整理

まずは、出題範囲の基本語句と概念を一通りチェックしましょう。

「ビットとバイトの違いって?」「IPアドレスって何?」というような、用語の意味があいまいなままだと、問題文の理解すら難しくなります。

- 学校のワークやプリントで用語だけ確認

- スマホで「Quizlet」などの暗記アプリを使って、単語カードで反復

- ChatGPTなどで「~って何?」と聞いて簡単に説明させるのもアリ

※この段階では、暗記よりも「なんとなく見覚えある」にしておくのが目標です。

STEP2:図やフローチャートの“読み取り力”を鍛える

共通テスト情報Iのキモは、「図・フロー・表を読み解いて正しく判断する力」です。

これは、数学や理科の資料読み取り問題と共通する要素も多く、場数をこなすことが重要になります。

- 実際の試作問題や予想問題集を1問ずつ解いて、「なぜこの答えになるのか?」を言語化する

- ChatGPTに解説を書かせてみる → 自分で再説明してみると理解が深まる

- 「まず全体を見てから選択肢を見る」など、問題を解く順番も意識

情報Iは国語や数学の読解力とつながっている。問題の「流れ」を追う力を意識しよう。

STEP3:頻出パターンをおさえて“取れる問題”を確実に

全体像がわかってきたら、頻出テーマをパターンで覚えていく段階に入ります。

出題傾向がある程度決まっているので、出やすいテーマを優先して復習しましょう。

- 統計(中央値・標準偏差・ヒストグラム)

- アルゴリズム(条件分岐・繰り返し処理)

- 情報モラル(著作権、個人情報)

- 通信とセキュリティ(暗号・IPアドレス)

- 1テーマ=1日でサクッと復習 → 苦手なら次週ももう一度

- ノートに書くより、**「口で説明できるか?」**を意識してアウトプット

- 過去に間違えた問題だけをまとめた“弱点ノート”を作っておく

情報Iの勉強で意識したいこと

- 理解してるつもり=危険! 誰かに説明できるレベルを目指す

- 問題形式に慣れるほど得点が安定する →「初見でパニック」を防げる

- スマホでもできる学習(動画・カード・AIツール)を取り入れると継続しやすい

次の章では、このステップで使えるおすすめの参考書&問題集を紹介します!

「まずどれを買えばいいの?」と迷っている人は、ぜひ参考にしてください。

情報Iの対策におすすめの参考書&問題集【2025年対応】

「何から手をつければいいかわからない…」という人のために、ウィズスタディが実際に使ってみて「これは使いやすい!」と感じた教材を厳選して紹介します。

【目的別】おすすめ教材マップ

| 目的 | 教材名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 基礎用語のインプット | もういちど読む 数学I・A/情報I(学研プラス) | フルカラーで読みやすく、図解も豊富。短時間で全体像をつかみたい人向け。 |

| 試験形式に慣れる | 共通テストスマート対策 情報I(駿台) | 試作問題に近い形式で、初学者にも解きやすい。難易度も適度。 |

| 演習メインで得点力UP | 共通テスト過去問+予想問題パック(河合・東進など) | まだ本試験の過去問はないが、模試問題や予想問題が収録されており実践力がつく。 |

| プログラミングの基礎理解 | スッキリわかるJava入門(インプレス) | 共通テストでは出ないけど、処理の考え方が身につく。情報オリンピックレベルでは不要。 |

どの教材から使えばいい?

もし今から始めるなら、この順番で使うのがスムーズです。

- 「もういちど読む 情報I」で用語をざっとインプット(1週間〜10日)

- 「スマート対策 情報I」で出題形式に慣れる(1日1テーマでOK)

- 「予想問題パック」で実践演習 → 苦手分野を洗い出す

- 必要ならプログラミング教材で補強(無理にやらなくてもOK)

参考書選びの注意点

- 「ただ詳しいだけの本」は避けよう

- → 大学入試に出ない内容まで載っていて、混乱しやすい

- プログラミング言語そのもの(Pythonなど)は出ない

- → 「考え方」「流れ」を理解できればO

スマホ派には“動画教材”もおすすめ

YouTubeやアプリでも「共通テスト 情報I」で検索すると高校教員・教育系YouTuberによる無料解説がたくさんあります。

- アニメで分かる情報リテラシー

- 図解で学ぶフローチャート講座

- 統計の基礎を高校生向けに解説した動画

など、スキマ時間に使えるツールも活用して、「飽きない学習スタイル」を作るのが大事です。

次の章では、情報Iの中でも得点差がつく“要注意ポイント”とミスしやすい出題パターンを解説します!

ここを押さえておくことで、本番で焦らず落ち着いて対応できますよ。

得点差がつく“要注意ポイント”とミスしやすい出題パターン

情報Iでは「基本は分かっていたのに間違えた…」という失点が多くなりがちです。

この章では、本番でミスしやすいポイントと、事前に注意しておくべきパターンを紹介します。

① フローチャート問題の「流れ」読み違い

ある処理が何回ループするのか、分岐条件がどこで切り替わるのかを読み間違えると、大きな失点になります。

- 「ループの終了条件」を見落としてしまう

- 「if文」と「while文」をごっちゃにしてしまう

- 全体の流れを見ずに、目の前の1行だけで判断してしまう

- 「処理の流れ」を紙に書いて整理する習慣をつける

- ChatGPTなどに「このフローチャートを言葉で説明して」と指示 → 再確認する

② 表計算の関数の仕様を曖昧に覚えている

情報Iでは、表計算ソフト(Excelなど)で使う関数の正しい挙動を理解しているかが問われます。

- =SUM():合計

- =AVERAGE():平均

- =IF(条件, 真の場合, 偽の場合):条件分岐

- =COUNTIF():条件付きカウント

- 「=AVERAGE(B2:B5)」が空欄を含むかどうかなど、細かい仕様を知らずに間違える

- 「IF関数の条件が成り立つのはどこ?」という問題で、論理演算の理解不足によるミス

③ 情報モラル系問題の“感覚解答”

SNSや著作権、フェイクニュースなどに関する問題は、一見「常識」で解けそうに見えます。

しかし、「なんとなく」で答えると間違える罠がたくさんあります。

- 「友達だけに公開したからOK」→ ×(実は公開範囲が広がる可能性あり)

- 「引用したから大丈夫」→ ×(引用のルールを守っていないとNG)

- 「写真に人が写ってないから肖像権は関係ない」→ ×(建物・物品にも権利がある場合あり)

- 教科書や資料集を使って正確な定義やルールを確認する

- 解答を選ぶときは「一番安全な選択肢はどれか」という視点で考える

選択肢の“日本語トラップ”

選択肢の中には、一見正しそうな言い回しだけど、実は矛盾があるものが紛れています。

国語力や論理的な読み取り力が試される場面です。

- 「多くの場合そうである」←正しそうに見えて根拠が不明

- 「全てのデータは暗号化されている」←“全て”が極端すぎる

- 「IPアドレスを知っていれば特定できる」←条件が不十分

- 「例外はないか?」という視点で選択肢を疑う

- 「強すぎる表現」「ぼかしすぎる表現」をチェックポイントにする

【まとめ】得点差がつくポイントを落とさないコツ

| ポイント | 意識すること |

|---|---|

| フローチャート | 手を動かして追う/図を描いて流れを整理 |

| 表計算関数 | 仕様(空欄・条件分岐)を正確に覚える |

| 情報モラル | 「なんとなく」ではなく明確な知識で判断 |

| 日本語トラップ | 言い回しの極端さ・曖昧さに注意 |

これらを事前に意識して練習しておくことで、本番での“もったいない失点”を確実に防ぐことができます。

次の章では、今からでも間に合う情報Iの学習スケジュール例を紹介します。

「1日どのくらいやればいい?」「何をいつまでにやる?」という疑問に答えていきます!

今からでも間に合う!情報Iの学習スケジュール例【共通テストまでの逆算】

「情報Iの対策、出遅れたかも…」「部活や他教科で時間がない…」

そんな人のために、今からでも間に合う現実的なスケジュール例を紹介します。

まず確認|共通テストまであと何日?(4月スタートの場合)

- 共通テスト(令和7年度):2025年1月18日(土)・19日(日)

- この記事の執筆時点(例:6月上旬)では、あと約7か月(=約220日)

情報Iは、他教科に比べて出題範囲がコンパクトなので、短期間で効率よく得点を伸ばしやすい科目です。

スケジュール例①:6月スタートの「じっくり型」

時間に少し余裕がある人向け。1週間に2〜3日、30分ずつ進めればOK。

| 時期 | やること | 使用教材 |

|---|---|---|

| 6〜7月 | 基本用語&全体像の把握 | もういちど読む情報I/学校のワーク |

| 8〜9月 | フローチャート・表計算の演習 | スマート対策情報I or 教科書+補助教材 |

| 10〜11月 | 予想問題・模試演習(1日1問) | 河合・東進などの予想パック/駿台模試 |

| 12〜1月 | 苦手分野の復習・総仕上げ | 間違いノート/自作暗記カード/AI活用 |

スケジュール例②:9月スタートの「巻き返し型」

夏休み後に情報対策を始める人向け。1日20〜30分でOK。

| 時期 | やること |

|---|---|

| 9月 | 全体の出題範囲をざっくり把握+用語チェック |

| 10月 | フローチャート・表計算に集中(1日1テーマ) |

| 11月 | 予想問題を時間を測って解く(週2セット) |

| 12〜1月 | ミスの多いテーマだけ反復・暗記カードで高速復習 |

勉強時間の目安(1週間あたり)

| 時期 | 推奨時間 | コメント |

|---|---|---|

| 6〜8月 | 週60〜90分(週2〜3日×30分) | 他教科メインでもOK |

| 9〜11月 | 週120分(週4日×30分) | 本格演習スタート |

| 12〜1月 | 週150〜180分(毎日20〜30分) | 最終仕上げフェーズ |

時間が取れない人へ:スマホ活用のすすめ

- 通学中にQuizletで用語チェック

- YouTubeで5分解説動画(アルゴリズムや関数)を見る

- ChatGPTに「この問題の解説して」と画像付きで質問する

情報Iは、早く始めれば「点を取りにいける」し、遅くなっても「挽回がしやすい」教科です。

自分の生活リズムに合わせて、無理なく、でも確実に進めるプランを作っていきましょう!

次の章では、ChatGPTなどのAIを使った効率的な情報Iの勉強法も紹介します!

特にフローチャートや解説づくりが苦手な人は必見です。

ChatGPTで効率UP!情報IのAI活用法3選

情報Iは「問題の流れを理解する力」や「表やフローを読み解く力」が必要な科目。

こうした“解説があると理解しやすい分野”は、ChatGPTなどの生成AIと相性抜群です。

ここでは、無料でもできる実用的な活用法を3つ紹介します

① フローチャート問題の解説をAIにまかせる

「処理の流れを見ても、どうやって動いてるのかピンとこない…」というときにおすすめ。

- 問題をスマホで撮影(またはPDFをスクショ)

- ChatGPTにこう指示

- このフローチャートはどういう処理の流れですか?入力が〇のとき、出力はどうなりますか?中学生にもわかる言葉で説明して。

→ if文や繰り返し処理をわかりやすい言葉に言い換えて説明してくれます。

- このフローチャートはどういう処理の流れですか?入力が〇のとき、出力はどうなりますか?中学生にもわかる言葉で説明して。

② 用語の意味をすぐに確認&簡潔にまとめてもらう

「ビットとバイトってどう違うの?」「IPアドレスって結局何?」といった疑問も、すぐに解決できます。

“ビット”と“バイト”の違いを、高校1年生向けに簡単に教えて。

→ たとえば、

「ビット」は0か1の情報を表す最小単位、「バイト」は8ビットで1文字などを表せる単位だよ。

というように、教科書よりもやさしく説明してくれるので理解が早まります。

③ 苦手分野をリストアップして復習スケジュールを作成

模試や演習の結果をもとに、「どこを復習すればいいか」「どんな順番でやると効率的か」をChatGPTに相談するのも有効です。

アルゴリズム、表計算、情報モラルの順に苦手です。共通テストまであと2か月で、週3日しか勉強できません。どういう順番・ペースで復習すればいいか教えてください。

→ 以下のように返ってきます:

1週目:アルゴリズム(基礎から)

2週目:表計算(関数と条件付き)

3週目:情報モラル(用語確認→演習)…

といったカスタム復習プランを自動で提案してくれます。

注意点:ChatGPTを使うときに気をつけたいこと

| 注意点 | 解決策 |

|---|---|

| 間違った説明をすることがある | 公式の教科書や参考書と照らし合わせてチェック |

| 問題の画像が読み込めないことがある | 文字情報だけにする or 解説付き問題を使う |

| 曖昧な質問だと答えも曖昧になる | 「〇〇を△△な言葉で説明して」と具体的に聞くことが大事 |

次の章では、この記事のまとめと、今すぐやるべき「最初の一歩」を紹介します!

まとめ|情報Iは“早めに手をつけた人”が勝てる科目!

2025年から共通テストに正式導入された「情報I」。

新しい科目で不安に感じる人も多いかもしれませんが、出題範囲が比較的コンパクトで、対策しやすいのが最大の特徴です。

情報I対策のポイントをおさらい!

- 出題分野は4つ:「情報社会」「データ活用」「プログラミング的思考」「通信とセキュリティ」

- ただの暗記ではなく、“読み取り・判断力”が重要

- 試作問題に近い演習で“形式に慣れる”ことが最優先

- よく出るテーマ(表計算・アルゴリズム・統計)は重点的に復習

- AI(ChatGPT)を活用すれば、解説理解や復習の効率が爆上がり

学習スケジュールのコツ(6月スタートの場合)

| 時期 | やること |

|---|---|

| 6〜7月 | 基本用語の整理+出題形式に慣れる(週2〜3回でOK) |

| 8〜9月 | 予想問題や模試を解いて本番形式に対応 |

| 10〜11月 | 苦手分野を復習+暗記カードで用語固め |

| 12〜1月 | 総仕上げ(時間を測って解く/ケアレスミスを減らす) |

最初の一歩:今日やるべきこと

- 共通テストの情報Iがどんな形式で出るのかを1問見てみる

- 教科書・参考書で出題分野をざっくり確認

- ChatGPTなどで苦手用語を質問してみる

コーチング塾「ウィズスタディ」の

無料受験・学習サポート

大学受験をする方は、何から始めればいいかなど不安が沢山あると思います。

そこで、コーチング塾「ウィズスタディ」では受験生の方に向けた、無料受験相談や無料オンライン自習室の開放で、皆さんの受験をサポートしております!

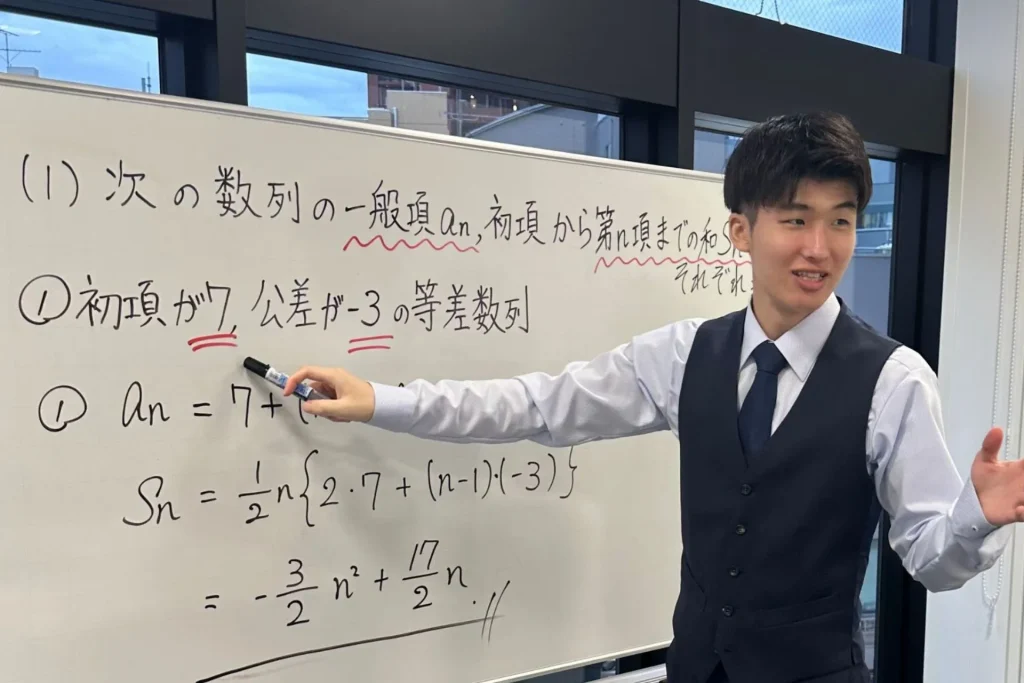

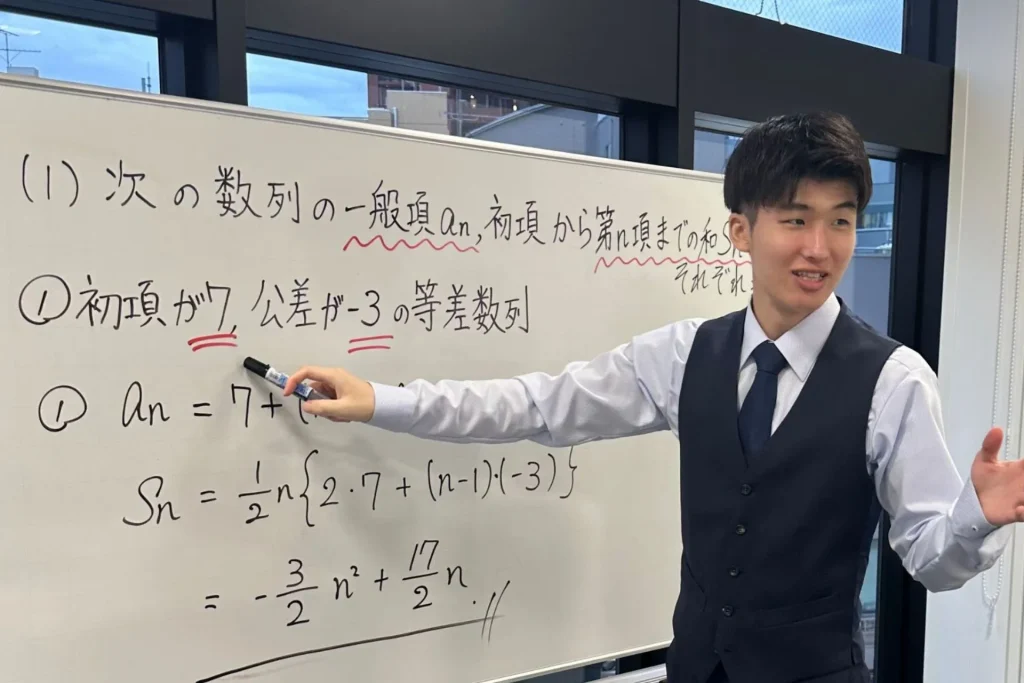

「ウィズスタディ」とは?

ウィズスタディは「塾に通えない子供を0にする」という理念のもと、1科目9,800円〜と破格の料金で提供しています。

ただ、料金が安いだけでなく「予備校出身や現役医学生」などの優秀な講師陣が多数在籍しており、1日ごとの勉強計画立てや毎日の学習フィードバックなど手厚いサポートで、難関の志望校でも逆転合格が目指せます!

勉強計画

学習管理

オンライン自習室

進捗確認テスト

1対1の

個別授業

再テスト

(特訓部屋)

24時間

解説聞き放題

計画の

戦略面談

勉強法等

聞き放題

単語帳プレゼント

過去問の提供

年間計画

無料オンライン自習室(24時間)

- 他の受験生を見てモチベーションが上がる

- 家でも集中して勉強できるようになる

- 勉強時間が増える

- 24時間できるので、深夜でも追い込める

月間150人以上が登録するオンライン自習室!

「高校受験・大学受験に向けた勉強」や「資格試験に向けた勉強」など様々な勉強用途としてご活用いただけます。

興味のある方は下のボタンからご応募ください。

入室の条件

・中学生〜社会人の方

・勉強している手元を映せる方。

無料受験相談サポート

- 志望校が決まる

- 目標から逆算して勉強が進められる

- 同級生より早く対策が始められる

志望校は早く決めれただけ、他の受験生と差がつきます。

ただ、目標や夢がない方にとっては、非常に難しいことだと思います。

そこで、夢の見つけ方から、自分のなりたい将来に最適な志望校選びまで、トータルでサポートします。学校の先生に相談しにくい方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。