1. はじめに|奨学金の利用者は増えているが…

大学進学には学費・生活費などの経済的負担が大きく、多くの学生が奨学金を利用して進学しています。特に国公立大学でも4年間で約240万円の学費がかかり、生活費も含めると大きな支出になります。そのため、奨学金は大学生活を支える大きな助けになりますが、借り方を間違えると卒業後に重い返済負担となる可能性があります。

実際に、日本では大学生の約半数が何らかの奨学金を利用しており、特に貸与型奨学金(返済が必要なもの)を利用している割合が高いです。しかし、奨学金の制度をよく理解せずに「とりあえず借りる」と、卒業後に予想以上の返済額に苦しむことになりかねません。

例えば、以下のような問題がよく起こります。

奨学金の総額を意識せずに借り続けた結果、卒業後に400万円以上の借金を背負う

低収入の仕事に就いたため、毎月の返済が大きな負担になる

返済に困り、奨学金を滞納してしまう(信用情報に影響が出る)

利息がかかる第二種奨学金を多く借りたため、返済額が膨らんでしまった

このような事態を防ぐためには、奨学金を借りる前に「本当に必要な金額を計算する」「返済負担をできるだけ軽減する方法を知る」ことが重要です。

この記事では、奨学金を借りる前に知っておくべきポイントを解説し、返済負担を最小限に抑える方法についても紹介します。大学進学を考えている人は、ぜひ参考にしてください!

安いオンライン塾ランキングはこちらから

奨学金の種類を知ろう|給付型 vs 貸与型

奨学金には「返済不要の給付型」と「卒業後に返済が必要な貸与型」の2種類があります。借りる前にこの違いをしっかり理解し、できるだけ返済不要の奨学金を優先して利用することが大切です

① 返済不要の「給付型奨学金」

給付型奨学金は、一定の条件を満たせば返済不要で支給される奨学金です。経済的に困難な家庭の学生を支援するものが多く、所得基準や成績基準を満たせば受給できます。

代表的な給付型奨学金

- 対象者

-

世帯の所得基準を満たす学生(住民税非課税世帯など)

- 支給額(月額)(2025年度目安)

-

生活形態 国公立大学 私立大学 自宅通学 月額29,200円 月額38,300円 自宅外通学(一人暮らし) 月額38,300円 月額75,800円 - 申請条件(主な基準)

-

- 世帯年収が約380万円以下(4人家族の場合)

- 高校の成績基準(GPA2.5以上)を満たしていること

- 学業継続の意思があること

- ポイント

-

- JASSOの給付型奨学金は、大学進学前に「予約採用」で申し込むのが基本

- 一定の基準を満たせば返済不要なので、まずはこの制度の活用を考える

学費が安い国公立大学ランキングはこちらから

地方自治体の給付型奨学金

- 各都道府県・市町村が独自に給付型奨学金を提供しているケースもある

- 例:東京都育英資金(東京都内の高校生が対象)

- 給付額:月額3万円~5万円(返済不要)

- 条件:東京都内に一定期間住むこと

民間財団・企業の奨学金

企業や財団が独自に支援している給付型奨学金もある

- 例:サントリー奨学金(食品・生物・環境学を学ぶ学生対象)

- 例:ロータリークラブ奨学金(社会貢献活動を行う学生向け)

- 年間50万円の給付(返済不要)

まとめ|まずは給付型奨学金の活用を検討する

💡 奨学金を借りる前に、まず「返済不要の給付型」を利用できないか確認することが最優先!

💡 JASSOの給付型+地方自治体の奨学金+企業・財団の奨学金を組み合わせると負担が軽減できる!

通信制高校の学費は安いのか?

② 返済が必要な「貸与型奨学金」

貸与型奨学金は、卒業後に返済が必要な奨学金です。借りる場合は、「無利子(第一種)」と「有利子(第二種)」の違いを理解し、無利子を優先するのがポイントです。

第一種奨学金(無利子)

- 金利 0%(返済額が増えない)

- 月額 2万円〜5万1,000円(国公立・私立で上限が異なる)

- 高校時の成績基準あり(GPA3.5以上が目安)

- 家計基準(世帯年収目安300万円以下など)を満たす必要がある

- 無利子なので、貸与型を利用するなら第一種を優先

- 成績・所得基準があるため、事前に条件を確認

第二種奨学金(有利子)

- 金利上限 3%(現在は0.5%程度)

- 月額 2万円〜12万円(自由に設定可能)

- 第一種よりも審査が緩く、所得制限がない場合が多い

- 借りやすいが、利息が発生するため総返済額が増える

- 金額設定の自由度が高いので、必要最小限の額だけ借りるのが重要

共通テスト数学で9割取れる勉強法はこちらから

例:大学4年間で第二種奨学金を月8万円借りた場合

- 借入総額:約384万円(8万円×48か月)

- 返済総額:約400万~450万円(利息込み)

- 毎月の返済額:約1万2,000円~1万5,000円(返済期間15年の場合)

まとめ|貸与型は「無利子を優先し、借入額を最小限に」

💡 貸与型を利用する場合は、第一種(無利子)を優先!

💡 第二種(有利子)は、金利が発生するため、返済計画を立てて借りる金額を決める!

オススメの参考書ルート:共通テスト化学基礎はこちらから

③ 奨学金を借りる前にチェックすべきポイント

- まずは給付型奨学金(返済不要)の申請を検討する

- 貸与型を利用する場合は、第一種(無利子)を優先する

- 第二種(有利子)は必要最小限にし、将来の返済計画を考える

- 大学ごとの授業料免除制度や自治体の奨学金もチェックする

日本の難関大学ランキングはこちらから

まとめ|奨学金の種類を理解し、返済負担を減らそう!

- 奨学金には「給付型(返済不要)」と「貸与型(返済が必要)」がある

- まずは給付型奨学金を探し、貸与型は最小限にするのが鉄則

- 貸与型を利用する場合は、第一種(無利子)を優先し、第二種(有利子)は慎重に

- 将来の返済負担を考えて、必要な金額だけ借りる計画を立てることが重要!

次の章では、「奨学金をいくら借りるべきか?」について詳しく解説します!

いくら借りるべき?「本当に必要な額」を計算しよう

奨学金を借りる際、「とりあえず借りておけば安心」という考えは危険です。奨学金は基本的に借金なので、卒業後の返済負担を考えて、本当に必要な額だけ借りることが重要です。

ここでは、大学生活にかかる費用を計算し、どの程度奨学金が必要なのかを判断する方法を解説します。

① 大学4年間で必要な費用を把握する

大学進学にかかる費用は、学費(授業料・入学金)+生活費(家賃・食費・交通費)の合計となります。

大学4年間の費用シミュレーション(目安)

| 費用項目 | 国公立大学(自宅) | 国公立大学(自宅外) | 私立大学(自宅) | 私立大学(自宅外) |

|---|---|---|---|---|

| 入学金 | 28万2,000円 | 28万2,000円 | 約25〜30万円 | 約25〜30万円 |

| 授業料(4年間) | 約214万円 | 約214万円 | 約400万円 | 約400万円 |

| 生活費(年間) | 約50万円 | 約100万円 | 約50万円 | 約100万円 |

| 生活費(4年間) | 約200万円 | 約400万円 | 約200万円 | 約400万円 |

| 合計 | 約442万円 | 約642万円 | 約625万円 | 約825万円 |

ポイント

- 自宅から通学できる場合、生活費が大幅に抑えられる

- 私立大学(自宅外)は、4年間で800万円以上かかることもあるため、学費対策が必須

- 学費+生活費の総額を考慮し、「本当に必要な奨学金の額」を決める

理系の国公立大学おすすめランキングはこちらから

② 奨学金だけで学費を賄うべきか?収入源を分散する

奨学金だけで大学の費用を全て賄うと、卒業後の返済負担が大きくなるため、複数の方法で学費をまかなうことが理想です。

大学生活の資金源

| 資金源 | 利用のポイント |

|---|---|

| 奨学金(給付型・貸与型) | 給付型を優先し、貸与型は最小限にする |

| 授業料免除・減免制度 | 大学独自の免除制度を活用する |

| アルバイト | 月3〜5万円を稼ぐことで、生活費の一部を補填する |

| 家族からの支援 | 可能であれば、学費だけでも支援を受ける |

| 自治体・企業の奨学金 | 地方自治体・民間の奨学金をチェックする |

ポイント

- 奨学金だけに頼らず、アルバイト・免除制度を活用することで負担を軽減

- 給付型奨学金+大学の学費免除制度の併用がベスト

- アルバイト収入で生活費の一部をまかなうことで、借入額を減らせる

関東の入りやすい国公立大学ランキングはこちらから

③ 返済シミュレーションをしてみよう

奨学金を借りる前に、卒業後の返済負担を把握しておくことが重要です。

以下の例で、「第二種奨学金(有利子)」を月8万円(4年間で約384万円)借りた場合のシミュレーションをしてみます。

奨学金の返済額シミュレーション

| 返済期間 | 毎月の返済額 | 総返済額(利息込み) |

|---|---|---|

| 10年間(120回) | 約3万5,000円 | 約420万円 |

| 15年間(180回) | 約2万5,000円 | 約450万円 |

| 20年間(240回) | 約1万9,000円 | 約470万円 |

ポイント

- 返済期間が短いほど毎月の負担は大きいが、総返済額は減る

- 20年間返済にすると月々の負担は軽くなるが、利息で約90万円多く支払うことになる

- 貸与型奨学金(有利子)を利用する場合は、返済計画を立てることが重要

看護学部で入りやすくて学費が安い大学はこちらから

④ いくら借りるべきかの目安

奨学金を借りる前に、以下のステップで「必要額」を計算しましょう。

必要な奨学金の計算方法

- 大学4年間の学費+生活費の総額を算出する(例:600万円)

- 家族からの支援・アルバイト・奨学金(給付型)で補える金額を差し引く(例:300万円)

- 不足分を貸与型奨学金で補う(例:300万円)

貸与型奨学金を借りる際の目安

| 借入額 | 4年間の合計 | 毎月の返済額(15年返済) |

|---|---|---|

| 月3万円 | 約144万円 | 約1万円 |

| 月5万円 | 約240万円 | 約1万7,000円 |

| 月8万円 | 約384万円 | 約2万5,000円 |

ポイント

- 卒業後の返済額を考慮し、月3万〜5万円程度の借入に抑えるのが理想

- 第一種(無利子)が利用できる場合は、そちらを優先する

- 月8万円以上の借入は、卒業後の返済負担が大きくなるため慎重に判断する

国公立大学の倍率ランキングはこちらから

まとめ|奨学金は「必要最小限」に!

💡 「とりあえず借りる」ではなく、「必要な額だけ借りる」ことが重要!

💡 学費+生活費の総額を計算し、家族の支援・アルバイト・給付型奨学金と組み合わせて計画を立てる

💡 貸与型奨学金を借りる場合は、第一種(無利子)を優先し、第二種(有利子)は最小限にする

💡 卒業後の返済額をシミュレーションし、月3〜5万円程度の借入に抑えるのが理想

次の章では、返済負担を軽減するための具体的な方法を解説します!

2025年版おすすめ英単語帳ランキングTOP10【大学受験・TOEIC・英検・社会人】↗

返済負担を減らすための3つの方法

奨学金は進学の助けになりますが、卒業後の返済負担をできるだけ軽減することが重要です。特に、貸与型奨学金(有利子)を借りた場合、計画的に返済しないと生活に影響が出る可能性もあります。

ここでは、奨学金の返済負担を減らすための3つの具体的な方法を紹介します。

① 返済不要の奨学金・学費免除制度を最大限活用する

奨学金の返済負担を減らす最も効果的な方法は、「最初から返済不要の給付型奨学金や学費免除制度を利用する」ことです。

返済不要の奨学金(給付型)の活用

- 対象者

-

住民税非課税世帯や低所得世帯の学生

- 支給額(月額)

-

- 国公立大学(自宅通学):29,200円

- 国公立大学(自宅外):38,300円

- 私立大学(自宅通学):38,300円

- 私立大学(自宅外):75,800円

- 申請方法

-

高校在学中に「予約採用」で申し込み可能

- 地方自治体・民間の奨学金

-

- 例:東京都育英資金(東京都) → 返済不要の給付型奨学金(3万円〜5万円/月)

- 例:サントリー奨学金、ロータリークラブ奨学金 → 企業や団体が提供する給付型奨学金

【2025年版】データサイエンスを学べる大学一覧!国公立・私立別に解説

大学独自の学費免除制度を活用

大学によっては、優秀な成績を収めた学生や経済的に厳しい家庭の学生向けに授業料の免除・減額制度を設けている場合があります。

| 大学の授業料免除制度の例 | 対象者 | 免除額 |

|---|---|---|

| 東京大学「授業料免除制度」 | 成績優秀者、低所得世帯 | 授業料の全額または半額免除 |

| 京都大学「授業料減免制度」 | 世帯収入が一定以下の学生 | 入学金+授業料の全額免除 |

| 大阪大学「特別奨学金制度」 | 優秀な成績を修めた学生 | 授業料の半額免除 |

- まずは自分の大学に授業料免除制度があるか調べ、申請のチャンスを逃さないようにする!

- 成績優秀者向けの奨学金制度を利用することで、授業料を大幅に抑えられる!

全国の看護大学人気ランキング【2025年版】|進学に役立つ評価ポイントも解説↗

② 借入額を最小限に抑える

奨学金を借りる場合は、必要最小限の金額に抑えることが大切です。

不要な借入を減らす工夫

- アルバイトで生活費の一部を補う

-

- 月3〜5万円程度のアルバイトをすることで、奨学金の借入額を減らせる

- 例:家庭教師(時給1,500〜3,000円)、塾講師(時給1,200〜2,500円)など

- 家賃を抑える工夫をする

-

- 大学寮やシェアハウスを活用し、住居費を節約

- 都市部では家賃が高いため、地方の大学を選ぶことで生活費を大幅に抑えられる

- 食費・交通費を節約する

-

- 大学の生協食堂を利用し、外食を減らす

- 定期券や学割を活用し、交通費を抑える

- 「本当に必要な金額」だけ借りることで、卒業後の返済負担を軽くできる!

- 奨学金以外の収入源(アルバイト・家族の支援・学費免除)をうまく活用する!

国公立大学の推薦入試は狙い目?入りやすい学部&出願条件まとめ↗

③ 返済負担が軽くなる制度を利用する

奨学金の返済は長期間にわたるため、返済負担を軽減する制度を活用することで、生活への影響を減らすことが可能です。

所得連動返還型奨学金制度

- 卒業後の収入に応じて、返済額が決まる制度(収入が低いときは返済額が少なくなる)

- 対象:JASSOの貸与型奨学金を利用した学生

- 返済額の決まり方

- 年収300万円以下 → 月々の返済額が大幅に減額

- 年収500万円以上 → 通常の返済額

- メリット:

- 収入が少ない時期でも無理なく返済できる

- 職業によっては負担が軽減される可能性がある(公務員、医療従事者など)

奨学金返済免除制度(特定の条件を満たす場合)

一部の奨学金では、特定の条件を満たすと返済が免除される制度があります。

| 奨学金免除制度 | 対象者 | 免除内容 |

|---|---|---|

| 教員免除制度(地方自治体) | 教員として一定期間勤務 | 返済額の一部または全額免除 |

| 医療従事者向け奨学金免除 | 指定病院・地域医療機関で勤務 | 返済額の全額または半額免除 |

| 公務員・地方創生関連の免除制度 | 地方自治体で公務員として勤務 | 返済額の一部免除 |

MARCH・関関同立も狙える?有名&入りやすい文系大学まとめ↗

まとめ|返済負担を減らすためにできること

- ① 返済不要の給付型奨学金や授業料免除制度を最大限活用する!

- ② 奨学金を借りる場合は必要最小限にし、アルバイト・家族の支援を組み合わせて負担を軽減する!

- ③ 返済が軽減される制度(所得連動型・返済免除制度)を活用し、無理のない返済計画を立てる!

奨学金を借りる=借金」という意識を持ち、できるだけ返済負担を軽くする工夫をすることが大切!

次の章では、奨学金の返済が厳しくなった場合の救済制度や対策について詳しく解説します!

ウィズスタディの無料オンライン自習室はこちらから

卒業後に「奨学金の返済がきつい」とならないために

奨学金は、大学生活を支える大きな助けになりますが、卒業後の返済計画を考えずに借りてしまうと、社会人になってから大きな負担となります。奨学金の返済は、「借金」と同じため、借りる前にしっかりと計画を立てることが重要です。

ここでは、奨学金の返済負担を軽減するためのポイントや、返済が厳しくなったときの救済制度について詳しく解説します。

国公立薬学部で入りやすい大学ランキング!オススメの受験対策もご紹介↗

① 奨学金の返済は「借金」と同じ。計画的に借りることが重要

奨学金は「学費の支援」ではあるものの、貸与型の場合は借金と同じであり、卒業後に返済義務が発生します。

特に、第二種奨学金(有利子)を多く借りていると、利息の影響で返済総額が増えるため、無計画に借りると後で後悔することになります。

返済に苦しむケースの例

| ケース | 借入額 | 毎月の返済額 | 返済期間 | 影響 |

|---|---|---|---|---|

| 第二種(月8万円×4年間) | 約384万円 | 約3万5,000円 | 10年 | 毎月の生活費が圧迫される |

| 第二種(月5万円×4年間) | 約240万円 | 約1万7,000円 | 15年 | 貯金ができず、家計に影響 |

| 第一種(月3万円×4年間) | 約144万円 | 約1万円 | 15年 | 返済は軽いが、負担はゼロではない |

ポイント

- 借りる前に「本当にこの額が必要か?」をよく考える

- 第一種(無利子)を優先し、第二種(有利子)は最小限にする

- 卒業後の収入と支出をシミュレーションし、無理のない返済計画を立てる

近くに自習室がない方必見!無料で使えるオンライン自習室5選と活用術↗

② 返済開始前に「返済シミュレーション」を行い、将来の負担を把握しておく

奨学金の返済は、卒業後6か月後(10月または4月)からスタートします。返済が始まる前に、どのくらいの負担になるのかを具体的にシミュレーションしておくことが重要です。

返済額シミュレーション(JASSOの貸与型奨学金の場合)

| 奨学金の種類 | 借入額 | 毎月の返済額(15年返済) | 総返済額(利息込み) |

|---|---|---|---|

| 第一種(無利子)月3万円 | 144万円 | 約1万円 | 144万円(利息なし) |

| 第二種(有利子)月5万円 | 240万円 | 約1万7,000円 | 約270万円 |

| 第二種(有利子)月8万円 | 384万円 | 約2万5,000円 | 約430万円 |

返済シミュレーションのポイント

- 「月の返済額」が、社会人になったときに負担にならないか考える

- 給与の手取り額(20万円前後)から、生活費を引いて余裕があるか確認

- 余裕がない場合は、借入額を見直すか、返済期間を長くして月々の負担を減らす

【2025年最新】プログラミングに強い大学ランキング!情報系に強いオススメ大学とは?↗

③ 就職後に奨学金返済が厳しくなった場合の救済制度(減額・猶予)

卒業後に予想以上に収入が少なかったり、仕事を辞めざるを得なかった場合、奨学金の返済が厳しくなることもあります。

そんなときに活用できる救済制度を知っておくことが大切です。

1. 返済の「減額返還制度」

- 返済額を一時的に半額にする制度(最長15年間適用可能)

- 対象:経済的に困難な状況にある人

- 申請方法:JASSOの公式サイトから申請

→ 1万2,500円に減額され、家計の負担が軽減

2. 返済の「猶予制度」

- 最大10年間、奨学金の返済をストップできる制度

- 対象:収入が一定以下の人、病気や災害で働けない人など

- 申請方法:JASSOの公式サイトから手続き

→ 最長10年間、返済が猶予される(ただし、第二種奨学金はその間も利息が発生する)

【最新版】公立大学の人気ランキングTOP50|難易度・就職実績を徹底比較!

④ 奨学金返済を軽減するための追加対策

- 1. 繰り上げ返済を活用する

-

- 余裕があるときに多めに返済し、総支払額を減らす(特に第二種の有利子奨学金)

- 例えば、ボーナスの一部を繰り上げ返済に充てることで利息を減らすことが可能

- 2. 奨学金返済免除制度を活用する

-

- 特定の職業(地方公務員・医療従事者・教員)に就くことで、奨学金が免除される場合がある

- 例:地方自治体の「教員奨学金返還免除制度」では、一定期間公立学校で勤務すれば奨学金の一部が免除される

まとめ|無理なく奨学金を返済するために

- 奨学金の返済は「借金」と同じなので、計画的に借りることが重要!

- 返済開始前にシミュレーションを行い、卒業後の負担をしっかり把握する!

- 収入が低い場合は「減額返還制度」や「猶予制度」を活用し、無理なく返済する!

- 繰り上げ返済や免除制度を利用し、できるだけ負担を減らす工夫をする!

「奨学金を借りること=リスク」ではなく、計画的に利用すれば大きな支えになる制度です。

賢く利用し、無理のない返済計画を立てましょう!

まとめ|奨学金は計画的に利用し、無理のない返済を!

奨学金は、大学進学の大きな助けとなる制度ですが、無計画に借りると、卒業後の返済が大きな負担となる可能性があります。特に、貸与型奨学金(有利子)を多く借りた場合は、返済総額が想像以上に膨らむこともあります。

奨学金は、進学のチャンスを広げるための有益な制度ですが、借りること自体が目的ではありません。将来の負担を考えながら、無理なく活用することが重要です。

正しい知識を持ち、賢く奨学金を活用して、夢を叶える第一歩を踏み出しましょう!

コーチング塾「ウィズスタディ」の

無料受験・学習サポート

大学受験をする方は、「何から始めればいいか」など不安が沢山あると思います。

そこで、オンライン学習管理塾「ウィズスタディ」では受験生の方に向けた、無料でのサポートを沢山行なっております。

- 24時間使い放題の無料オンライン自習室

- 「今の実力を知ろう!」過去問チャレンジ

- 「効率の良い勉強できてる?」勉強方法の改善面談(30分)

- 「1から計画が立てられるようになる!」勉強計画講座

- 「夢がない方でも大丈夫!」志望校決め(受験)サポート

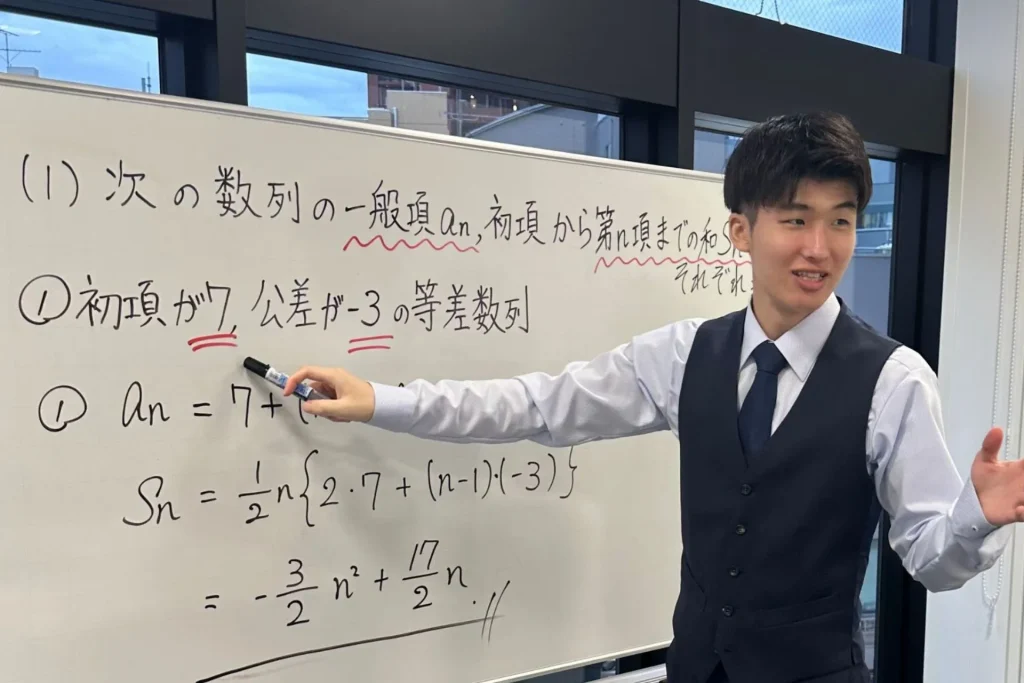

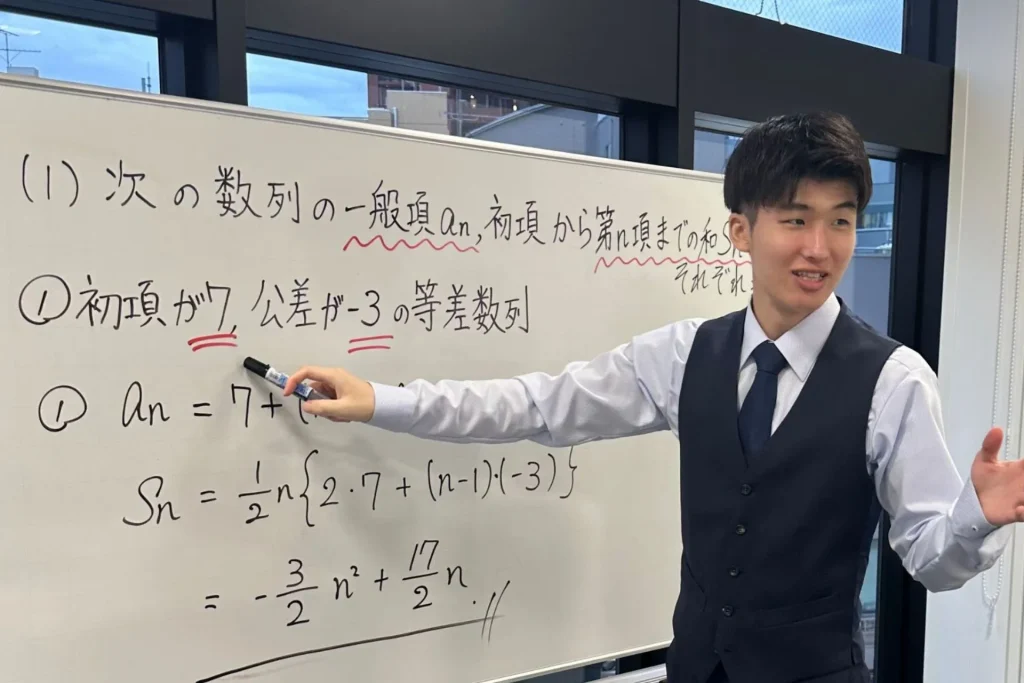

「ウィズスタディ」とは?

「安く確実に成績を伸ばす」をコンセプトに立ち上げられた、オンラインコーチング塾になります。

1科目あたり9,800円〜と非常に低価格で受講できる上、優秀な講師陣による個別指導など、沢山のサービス(下記サービス一覧)があり、成績も最短・確実に伸びます。

勉強計画

学習管理

オンライン自習室

進捗確認テスト

1対1の

個別授業

再テスト

(特訓部屋)

24時間

解説聞き放題

計画の

戦略面談

勉強法等

聞き放題

単語帳プレゼント

過去問の提供

無料オンライン自習室(24時間)

- 他の受験生を見てモチベーションが上がる

- 家でも集中して勉強できるようになる

- 勉強時間が増える

- 24時間できるので、深夜でも追い込める

毎月15名限定で、無料のオンライン自習室に入れる権利をお渡ししています。

こちらは先着順となっていて、すごく人気があるサービスなので、なるべく早めにご応募ください。

入室の条件

・「中学生〜高校生」または「大学受験をする予定の者」であること。

・勉強している手元を映せる方。

「今の実力を知ろう!」過去問チャレンジ

- 今の自分の実力を知れる

- 点数を知ってやる気に繋がる

- 自分の志望校の出題方法が分かる

- 仮に悪い点数であっても危機感が持てるようになる

過去問を解いていない人は、実際に自分がどのくらいの立ち位置なのかが分からないと思います。

ただ、現状を理解することは非常に重要なので、ウィズスタディでは特別に、「過去問チャレンジ」を無料で行なっております。

これによって、今後の受験勉強に大きく役立てていただければと思うので、気軽にご応募ください。

「効率の良い勉強できてる?」勉強方法の改善面談

- 効率よく短期間で成績が伸びる

- 無駄な勉強時間が一切なくなる

- 1度覚えた知識が忘れにくくなる

自分で最適な勉強方法を見つけ出すことは非常に困難です。

ただ、勉強方法は効率よく成績を上げる上ですごく重要であり、他の人と差がつきやすいポイントです。

そこで、受験に精通したプロ講師が、今まで何百名・何千名と生徒を見てきた経験から、様々な勉強方法を提案するので、あなたに一番あったものを探しましょう!

「1から計画が立てられるようになる!」勉強計画講座

- 勉強計画の立て方が分かる

- 勉強時間が伸びる

- 先が見えて安心できる

- 定期テストの点数が格段に上がる

勉強計画を自分で立てることはなかなか難しいと思います。

ただ、学習管理塾として多くの受験生の計画を立ててきた「ウィズスタディ」が、勉強計画の立て方を1から指導いたします。

「夢がない方でも大丈夫!」志望校決め(受験)サポート

- 志望校が決まる

- 目標から逆算して勉強が進められる

- 同級生より早く対策が始められる

志望校は早く決めれただけ、他の受験生と差がつきます。

ただ、目標や夢がない方にとっては、非常に難しいことだと思います。

そこで、夢の見つけ方から、自分のなりたい将来に最適な志望校選びまで、トータルでサポートします。学校の先生に相談しにくい方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。