共通テストに向けて勉強していると、「この大学のボーダーは得点率〇〇%」といった表現をよく見かけると思います。

ただ、以下のような疑問がある方も多いのではないでしょうか?

得点率って何?偏差値とはどう違うの?

どれくらい取れば合格できるの?

共通テストの「得点率」とは、900点満点(または大学ごとに換算された点数)のうち、自分が何%得点できたかを示すシンプルな数字です。偏差値のような“相対評価”ではなく、“実際の点数”に基づいた“絶対評価”であるため、合格ラインや出願基準を考えるうえで非常に重要な指標になります。

この記事では、そんな「共通テスト得点率」の基本的な仕組みから、計算方法、大学ごとの合格目安、さらには学習への活かし方まで、受験生にとって役立つ情報をわかりやすくまとめて解説していきます。

ウィズスタディの無料オンライン自習室はこちらから

共通テスト得点率とは?偏差値と違う“リアルな合格指標”

共通テスト得点率の意味

共通テスト得点率とは、共通テストの総得点(900点満点)に対して、自分が何点取ったかを割合で示したものです。

得点率の計算方法(例)

| 受験生の得点 | 満点 | 得点率の計算式 | 得点率 |

|---|---|---|---|

| 630点 | 900点 | 630 ÷ 900 × 100 | 70% |

近くに自習室がない方必見!無料で使えるオンライン自習室5選と活用術↗

得点率と偏差値の違い

| 指標 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 得点率 | 実際に取った点数の割合 | 絶対評価、大学の合格目安に使う |

| 偏差値 | 他の受験生との比較による評価 | 相対評価、模試の中での立ち位置 |

偏差値は「周りと比べて自分がどの位置にいるか」を示すのに対し、得点率は「どれだけ点が取れたか」という実際の得点力を示すものです。

どんな場面で使われる?

- 国公立大学の合格目安:「この大学は得点率75%が目安」などと表現される

- 共通テスト利用入試(私立):得点率〇%以上で出願できる、または合格可能

- 自己採点で合格可能性を判定する時:「志望校の目標得点率に届いたか」を確認

ポイントまとめ

- 得点率は900点満点の中で「自分が何%得点したか」を示す

- 国公立大学や共通テスト利用入試では「偏差値」ではなく「得点率」が合否の基準になる

- 自分の得点率を把握すれば、どこを伸ばすべきかが見えてくる

このように、得点率は「自分の今の立ち位置」を知るのではなく、「志望校に届く点数かどうか」を判断する合格の基準になります。

得点率の計算方法|自分の目標と現在地を把握しよう

共通テストの得点率は、「合格に必要な点数を知るための目安」として使われます。ここでは、実際にどのように得点率を計算するのか、例を交えてわかりやすく解説します。

基本の計算式

得点率は、以下のシンプルな式で求められます。

得点率(%)= 自分の得点 ÷ 満点 × 100

共通テストリサーチの見方と志望校選びのコツ|国公立二次試験直前ガイド↗

具体例①|900点満点で計算する場合(標準型)

共通テストの満点は原則として900点(ただし大学によって配点の扱いが異なる場合もあり)。

| 教科 | 配点 | 得点 |

|---|---|---|

| 国語 | 200点 | 140点 |

| 数学①・② | 200点 | 160点 |

| 英語(リーディング+リスニング) | 200点 | 130点 |

| 理科2科目 | 200点 | 150点 |

| 地歴・公民 | 100点 | 70点 |

| 合計 | 900点 | 650点 |

この場合の得点率は:

650 ÷ 900 × 100 = 約72.2%

目標得点率とのギャップをチェックしよう

一部の大学では、共通テストの900点を別の点数に換算する「圧縮」や「補正」を行うことがあります。

共通テストの900点を 110点満点に圧縮(配点比率が低い)

→ このような場合、得点率だけでなく、各大学の配点方式も確認することが重要です。

計算方法まとめ

- 基本は「得点 ÷ 900 × 100」でOK

- 得点率が70%なら、900点中630点

- 志望校の目標得点率と自分の点数を比較して、「あと何点必要か」がはっきりする

- 一部の大学は独自の配点換算があるので注意(例:東大・一橋など)

共通テスト直前1週間の勉強法|効率的に得点を伸ばす最後の対策↗

得点率と合格ラインの目安|志望校別に必要な点数を知ろう

共通テストの得点率は、大学の出願基準や合格ラインを判断する重要な目安になります。とくに国公立大学では、二次試験と合わせた総合点で合否が決まるため、「共通テストで最低でも〇%必要」といった目標が設定されるのが一般的です。

国公立大学の合格目安(得点率の目安)

以下は、2025年度入試における、国公立大学(理系)の共通テスト得点率の大まかな目安です。

| 大学グループ | 目安得点率(理系) | 備考 |

|---|---|---|

| 東京大学・京都大学 | 85〜90% | 東大は共通テストの配点比率が低めだが、最低85%は欲しい |

| 旧帝大(東北・名古屋など) | 78〜85% | 難関だがボーダーはやや広め |

| 神戸・筑波・横国など | 75〜80% | 中堅〜上位国公立、得点力勝負 |

| 地方国公立(岡山・信州など) | 65〜75% | 70%前後がボーダーの大学多数 |

| 地方公立大(長崎・山形など) | 60〜68% | 地域によって幅あり。共テ比率高めの大学も多い |

国公立大学受験に必要な科目数とその対策:合格に向けた戦略的な学習をサポート↗

理系学部で高得点が求められる例(2024年度参考)

私立大の共通テスト利用入試でも、「得点率〇%以上で出願可能」「ボーダーは〇〇%程度」など、得点率で基準が設けられていることが一般的です。

| 大学名 | 共通テスト利用入試の得点率目安 |

|---|---|

| 早稲田(理工) | 85〜90% |

| 慶應義塾(理工) | 80〜85%(センター利用型なしの年もあり) |

| 東京理科大学 | 75〜85% |

| 芝浦工業大学 | 70〜80% |

得点率で志望校を逆算しよう

たとえば、志望校のボーダーが75%の場合、900点満点中675点が必要。

そうすると、各教科でどれだけ得点すればいいかが明確になります。

例)目標得点率75% → 675点必要

| 教科 | 配点 | 目標得点 |

|---|---|---|

| 数学①② | 200 | 150点 |

| 英語 | 200 | 140点 |

| 理科2科目 | 200 | 140点 |

| 国語 | 200 | 130点 |

| 地歴公民 | 100 | 90点 |

理系志望必見!国公立大学おすすめランキング【2025年最新版】↗

ポイントまとめ

- 大学ごとに「合格目安の得点率」がある

- 共通テストの配点割合によって、重要度が変わる(東大は配点低め)

- 自分の志望校が「何%必要か」を知ることで、勉強のペース配分が見えてくる

偏差値との違いと関係性|模試と本番で“見るべき指標”は変わる

共通テスト対策をしていると、「模試では偏差値が出るのに、本番では得点率?」と混乱する人も多いはずです。

実際、偏差値と得点率はまったく異なる性質の指標で、それぞれの役割を正しく理解しておくことが大切です。

偏差値と得点率の違い(比較表)

| 指標 | 内容 | 評価の種類 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 偏差値 | 他の受験生と比較した成績指標 | 相対評価 | 模試での立ち位置を把握する |

| 得点率 | 実際に取った点数の割合 | 絶対評価 | 本番での合格ラインを判断 |

それぞれの使いどころ

- 偏差値(模試)

-

→「今の自分が、全体の中でどの位置にいるか」を知るための指標。

→ 他の受験生との比較ができるので、志望校の判定(A〜Eなど)に使われる。

- 得点率(本番・共通テスト)

-

→「実際に、どれだけ点を取れたか」を測る指標。

→ 志望校が求める得点率を上回っているかどうかを確認する。

例:模試ではOKでも本番でズレることも

模試で偏差値65でも、本番での得点率が足りなければ不合格になる可能性もあります。逆に、模試の偏差値が平均的でも、本番でしっかり点が取れれば合格できるケースも。

→ 模試判定よりも本番の得点力が最重要

共通テスト数学で9割とる!2025年対応の勉強法&おすすめ問題集↗

両方の指標をどう活用する?

- 模試の偏差値・判定:現在地を把握し、志望校との距離感を知る

- 得点率の目標設定:本番に向けて「あと何点必要か」を逆算する

ポイントまとめ

- 偏差値は模試での立ち位置、得点率は本番での合格判断に使う

- どちらか一方だけに頼らず、両方をうまく組み合わせるのが合格への近道

- 特に共通テスト本番では、「得点率がすべて」になる大学も多い

得点率を意識した学習戦略|点数配分で効率よく合格に近づく!

共通テストでは、「何点取れたか」がそのまま合否に直結します。

だからこそ、「とにかく全部頑張る!」ではなく、合格に必要な得点率を逆算し、限られた時間で効率よく得点を積み上げる戦略が重要になります。

ステップ①:志望校の目標得点率を知る

まずは、自分の志望校が共通テストでどれくらいの得点率を求めているかを調べましょう。

ここがスタートラインです。「何点あれば安心なのか」が明確になると、モチベーションも勉強の方向性もはっきりします。

【2025年版】学費が安い国公立大学ランキング!学費・奨学金情報も解説↗

ステップ②:科目ごとの配点と得意・不得意を考える

共通テストでは科目ごとの配点が決まっていますが、すべてを均等に伸ばす必要はありません。むしろ、得意科目や配点が高い科目でしっかり稼ぐのが基本戦略です。

| 教科 | 配点 | 得意度 | 目標得点(例) |

|---|---|---|---|

| 数学①② | 200 | △ | 140点 |

| 英語 | 200 | ○ | 160点 |

| 理科2科目 | 200 | ◎ | 170点 |

| 国語 | 200 | △ | 120点 |

| 地歴・公民 | 100 | ○ | 85点 |

| 合計 | 900 | 675点(75%) |

ステップ③:配点の高い科目を優先する

理系の場合、数学・理科・英語は配点が高くなる傾向にあるため、まずはここをしっかり固めましょう。

特に英語や数学は失点がそのまま大きく響くため、安定して7〜8割取れる状態を目指すと安心です。

奨学金を借りる前に知っておくべきこと!返済負担を減らす方法とは?↗

ステップ④:過去問や模試で得点率をチェック

勉強の成果が見えてくるのは「点数化」したとき。

- 過去問演習 → 得点率を記録

- 模試 → 自己採点して「あと何点で合格ラインか」を確認

この繰り返しで、自分の現在地と課題がはっきり見えてきます。

ポイントまとめ

- 得点率から「目標点数」を逆算することで、やるべき勉強が明確になる

- 得意科目や配点の高い科目を優先して得点を積み上げよう

- 定期的に得点率をチェックして、学習の軌道修正をすることが大切

【2025年版】データサイエンスを学べる大学一覧!国公立・私立別に解説↗

よくある質問(Q&A)|共通テスト得点率に関する疑問を解決!

共通テストの得点率と模試の得点率は違うの?

基本的な考え方は同じですが、難易度や傾向が違うため、数%のズレはあります。

模試は本番よりもやや難しめに作られていることが多く、得点率が低めに出る傾向があります。ただし、共通テスト本番では時間配分やマークミスなども影響するため、模試で出た得点率を目安にしつつ、本番での対応力も養っておくことが大切です。

得点率はどこで確認すればいいの?

自分の自己採点から計算するか、大学が発表する合格目安・ボーダー表を参考にしましょう。

共通テスト後には、各予備校(河合塾・駿台・東進など)が大学ごとのボーダー得点率を公開します。また、大学の公式サイトにも、共通テスト利用型入試の基準点が書かれていることがあるので、信頼できる情報源を活用しましょう。

得点率が足りなくても出願できますか?

出願そのものは可能ですが、合格の可能性は低くなる可能性があります。

たとえば、目安が75%の大学に対して、自分が68%だった場合、出願はできても合格可能性はかなり低いと考えられます。ただし、二次試験の比重が高い大学では、「逆転合格」の可能性もあるので、出願戦略をよく練ることが重要です。

得点率と配点調整ってどう関係するの?

一部の大学では、共通テストの点数を圧縮・変換して扱うことがあります。

例えば東京大学は900点満点の共通テストを110点に圧縮して使います。こうした場合、得点率が高くても実際の配点の影響が小さいため、「二次重視型」とも言われます。大学ごとの配点比率を確認して、戦略を立てましょう。

得点率が低くても受かる大学はある?

あります。特に地方の国公立大学や共通テスト利用型で基準が緩い私立大学などが該当します。

たとえば、地方公立大の一部では60%台で合格できるケースもありますし、私立大学でも「共通テスト利用(中期・後期)」などは合格可能性があることも。あきらめずに出願戦略を工夫しましょう。

まとめ|得点率を理解すれば、合格戦略が見えてくる

共通テストの得点率は、受験生にとって「合格までの距離」を具体的に示してくれる非常に重要な指標です。偏差値のように相対的な位置ではなく、自分の実力をストレートに表す“数字”だからこそ、正しく理解し、活用することが合格への近道になります。

この記事では、

- 得点率の意味と計算方法

- 志望校ごとの目標得点率の目安

- 偏差値との違いや、模試・本番での使い方

- 自分に合った学習戦略の立て方

- よくある疑問のQ&A

といった内容を詳しく紹介してきました。

特に理系・国公立志望の方にとっては、得点率は「出願できるか」「合格できるか」を左右する超重要ポイントです。まずは志望校の目標得点率を調べ、自分の現在の得点力と比べてみてください。そして、「あと何点必要か?」「どの科目で伸ばせそうか?」という視点で戦略を立てていくことが、合格への第一歩です。

受験は情報戦でもあります。得点率という数字をただの“結果”で終わらせず、自分の「戦略」に変えることができれば、ライバルと差がつく学習ができるはずです。

焦らず、今できることを一歩ずつ積み重ねていきましょう。

この記事が、あなたの大学受験に少しでも役立てば幸いです。

コーチング塾「ウィズスタディ」の

無料受験・学習サポート

大学受験をする方は、何から始めればいいかなど不安が沢山あると思います。

そこで、コーチング塾「ウィズスタディ」では受験生の方に向けた、無料受験相談や無料オンライン自習室の開放で、皆さんの受験をサポートしております!

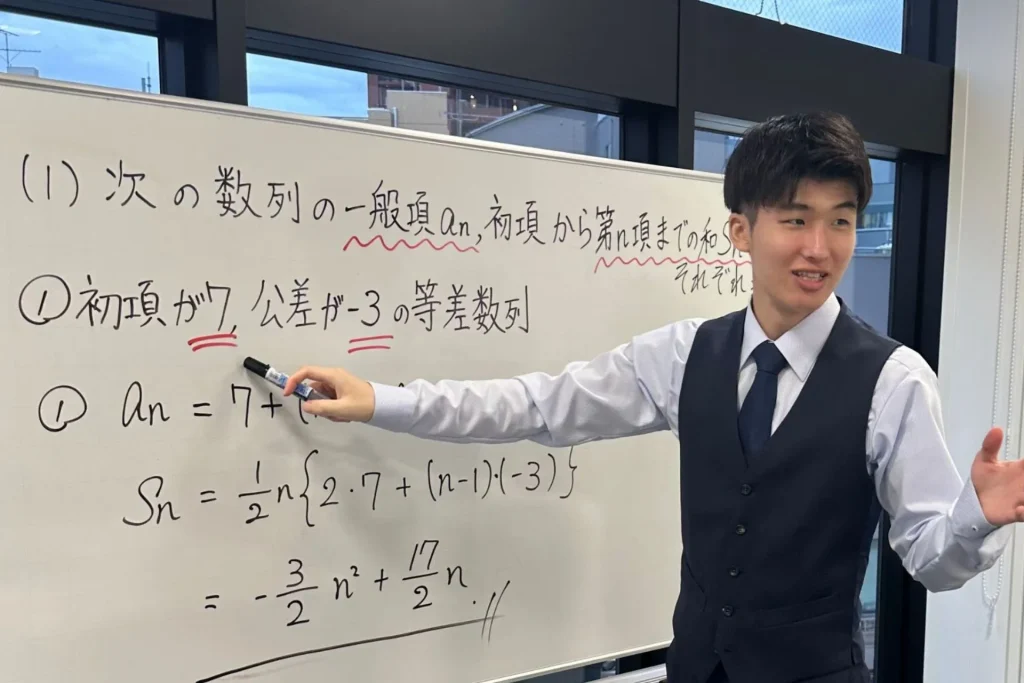

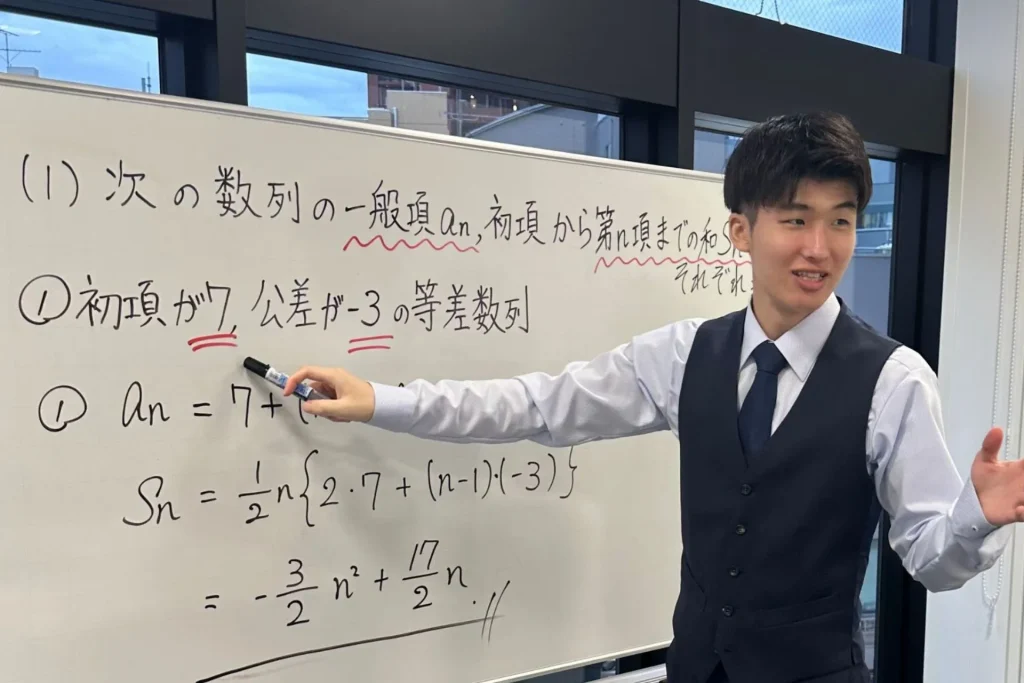

「ウィズスタディ」とは?

ウィズスタディは「塾に通えない子供を0にする」という理念のもと、1科目9,800円〜と破格の料金で提供しています。

ただ、料金が安いだけでなく「予備校出身や現役医学生」などの優秀な講師陣が多数在籍しており、1日ごとの勉強計画立てや毎日の学習フィードバックなど手厚いサポートで、難関の志望校でも逆転合格が目指せます!

勉強計画

学習管理

オンライン自習室

進捗確認テスト

1対1の

個別授業

再テスト

(特訓部屋)

24時間

解説聞き放題

計画の

戦略面談

勉強法等

聞き放題

単語帳プレゼント

過去問の提供

年間計画

無料オンライン自習室(24時間)

- 他の受験生を見てモチベーションが上がる

- 家でも集中して勉強できるようになる

- 勉強時間が増える

- 24時間できるので、深夜でも追い込める

月間150人以上が登録するオンライン自習室!

「高校受験・大学受験に向けた勉強」や「資格試験に向けた勉強」など様々な勉強用途としてご活用いただけます。

興味のある方は下のボタンからご応募ください。

入室の条件

・中学生〜社会人の方

・勉強している手元を映せる方。

無料受験相談サポート

- 志望校が決まる

- 目標から逆算して勉強が進められる

- 同級生より早く対策が始められる

志望校は早く決めれただけ、他の受験生と差がつきます。

ただ、目標や夢がない方にとっては、非常に難しいことだと思います。

そこで、夢の見つけ方から、自分のなりたい将来に最適な志望校選びまで、トータルでサポートします。学校の先生に相談しにくい方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。